10/03/2024 • 20 min de leitura

Atualizado em 27/07/2025Economia colonial e o ciclo do açúcar: O sistema de engenho e a produção de açúcar

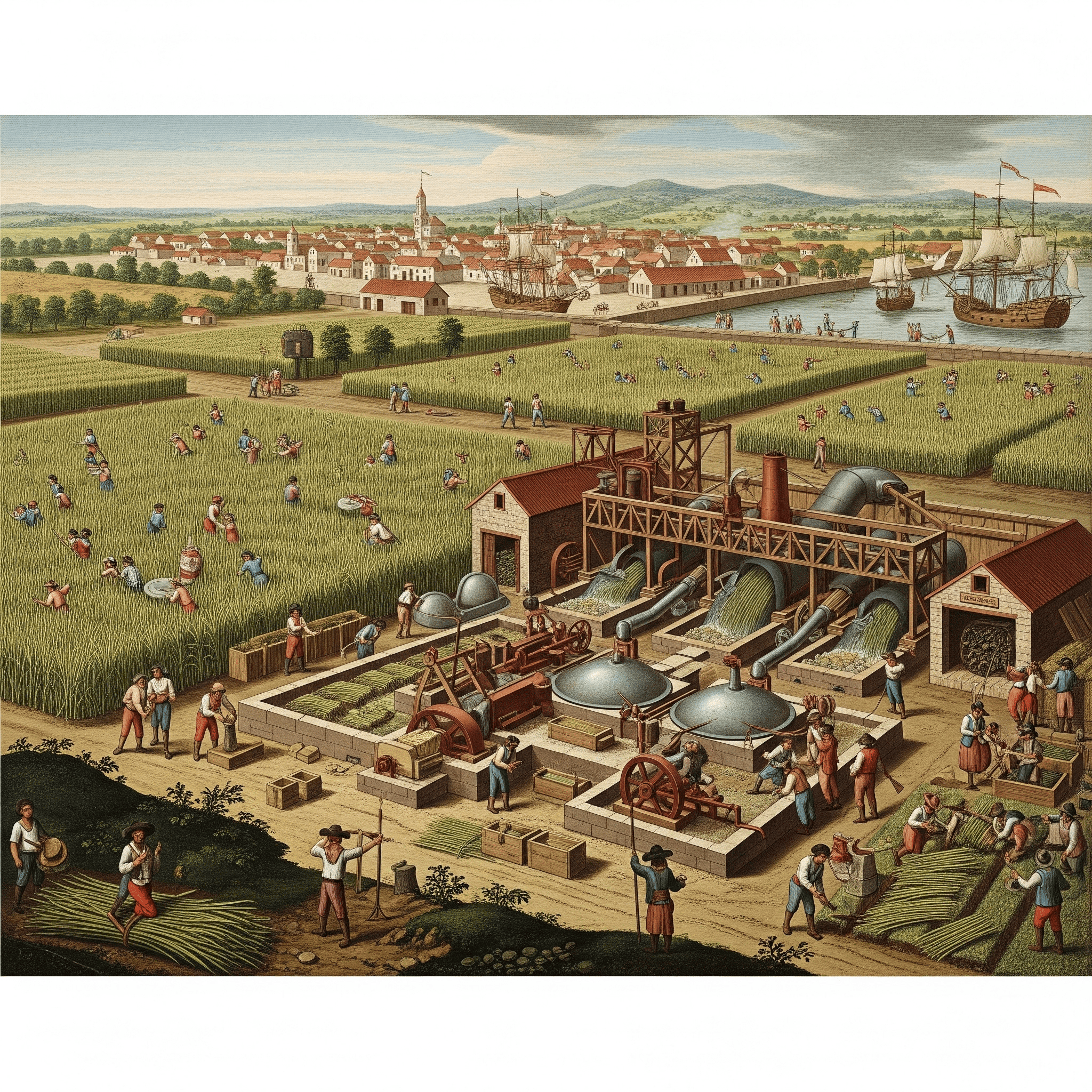

O Sistema de Engenho e a Produção de Açúcar no Brasil Colonial

O período colonial brasileiro, que se estendeu de 1530 a 1822, foi uma era marcada pela exploração de milhões de pessoas indígenas e negras, moldando a estrutura econômica, social e cultural do país. Nesse contexto, o Ciclo do Açúcar se destaca como um dos pilares fundamentais da economia, caracterizado pela intensa produção e comercialização dessa iguaria, que dominou a atividade econômica brasileira entre os séculos XVI e XVIII. Para compreendermos a fundo essa complexa fase da nossa história, é essencial mergulhar no funcionamento dos engenhos de açúcar e entender como a produção do "ouro branco" definiu o Brasil Colônia.

1. O Contexto da Chegada Portuguesa e a Busca por Riquezas

Antes mesmo da chegada de Pedro Álvares Cabral ao território que hoje chamamos de Brasil em 1500, Portugal já era uma potência na exploração marítima e havia assinado o Tratado de Tordesilhas em 1494. Este tratado estabelecia uma linha imaginária que dividia as terras a serem exploradas entre Espanha e Portugal no "mundo novo", como chamavam as Américas, com a intervenção do Papa para evitar conflitos entre as coroas.

Portugal tinha grande interesse em deter poder sobre essas novas terras, especialmente considerando a presença de outras nações europeias como ingleses, holandeses e franceses, que também cobiçavam os territórios. Diante disso, a Coroa Portuguesa sentiu a necessidade urgente de povoar seu "novo pedacinho de terra", vigiar o litoral contra inimigos e, principalmente, explorar suas riquezas naturais.

Em 1530, D. João III enviou Martin Afonso de Sousa para liderar uma expedição colonizadora no litoral brasileiro, com o objetivo de estabelecer vilas e dividir lotes de terra. Foi assim que o Brasil foi dividido em 14 Capitanias Hereditárias, faixas de terra que se estendiam até o limite do Tratado de Tordesilhas. Cada capitania era entregue a um nobre de confiança do Rei, conhecido como donatário, que tinha a responsabilidade de desenvolver e povoar a área, principalmente através da plantação de cana-de-açúcar e, inicialmente, da extração de metais preciosos.

No entanto, a maioria das capitanias hereditárias não obteve sucesso devido a fatores como a ausência de recursos financeiros, ataques e resistência dos povos indígenas, ameaças de estrangeiros e a grande distância em relação a Portugal, a metrópole. Para centralizar o poder e a administração da colônia, Portugal manteve as capitanias, mas criou o Governo Geral, estabelecendo Salvador como sua sede estratégica para comunicação com as demais capitanias.

1.1 O Mercantilismo e o Pacto Colonial

A política econômica da época era o Mercantilismo, um conjunto de práticas adotadas pelos estados nacionais europeus com o objetivo de acumular riquezas e poder para o rei. Isso era alcançado principalmente através do comércio de metais preciosos (metalismo), buscando uma balança comercial favorável (exportar mais do que importar) e dificultando a entrada de produtos estrangeiros para proteger o mercado nacional (protecionismo).

No contexto do Mercantilismo, as colônias existiam para beneficiar suas metrópoles. No caso do Brasil, o Pacto Colonial determinava que a colônia só podia negociar com Portugal, e a preços baixos. Portugal, por sua vez, vendia essa matéria-prima (o açúcar) para os vizinhos europeus por um preço muito mais alto, gerando lucro. Esse sistema impedia o crescimento de um mercado interno no Brasil, pois toda a riqueza era sugada pela metrópole.

A decisão de investir no açúcar no Brasil veio após Portugal enfrentar uma grave crise no comércio com a Índia nos séculos XVI e XVII, devido à concorrência de outras potências coloniais e ao enfraquecimento de seu monopólio. Portugal já tinha experiência com a cultura da cana-de-açúcar em outras colônias, como São Tomé, Ilha da Madeira, Açores e Cabo Verde. Assim, o açúcar emergiu como uma escolha estratégica para tornar a colonização do Brasil lucrativa, mobilizando a classe mercantil (burguesia) para o financiamento da produção.

2. O Ciclo do Açúcar: Características e o Sistema Plantation

O ciclo do açúcar, que se estendeu dos séculos XVI ao XVIII, foi o período em que a produção açucareira se tornou a atividade econômica predominante no Brasil Colônia. Essa economia era organizada sob o sistema Plantation, que se baseava em quatro pilares fundamentais:

Grandes Latifúndios (ou Monocultura Açucareira): Vastas extensões de terras rurais dedicadas exclusivamente ao cultivo de um único produto – a cana-de-açúcar. Essa especialização visava à exportação e tornava a economia colonial altamente dependente do açúcar. A terra era concedida através do sistema de sesmarias, promovendo a ocupação territorial.

Mão de Obra Escrava: A sustentação de todo o sistema dependia do trabalho escravo africano. A aquisição de pessoas escravizadas gerava imensas riquezas para os traficantes.

Produção para Exportação: O açúcar produzido era voltado inteiramente para atender à demanda do mercado europeu, especialmente Portugal, Holanda, França e Inglaterra.

Monocultura: A predominância de um único produto, a cana-de-açúcar, tornava a economia açucareira vulnerável a flutuações de mercado e adversidades.

O Nordeste brasileiro, especialmente Pernambuco, tornou-se o centro dessa produção. Isso se deu pelas condições ideais da região: o solo de massapê (fértil e argiloso), o clima tropical favorável ao cultivo da cana-de-açúcar, e a proximidade com a Europa, o que facilitava o escoamento da produção.

3. O Engenho de Açúcar: A Unidade Produtiva do Brasil Colonial

O engenho de açúcar era a verdadeira "fábrica" do Brasil Colônia, um complexo agroindustrial que abarcava todas as etapas da produção do açúcar, desde o cultivo da cana até a obtenção do produto final. Era o pilar da produção açucareira.

3.1 A Estrutura do Engenho

Os engenhos não eram apenas locais de produção; eram micro-sociedades, com uma estrutura complexa e organizada que refletia a hierarquia social da época. Suas principais instalações incluíam:

Canavial: As grandes plantações onde a cana-de-açúcar era cultivada.

Moenda: O coração do engenho, onde a cana-de-açúcar era moída para extrair o caldo. Havia dois tipos principais de moendas:

Trapiches: Movidos por tração animal (bois ou cavalos) ou pela força humana dos próprios escravizados. Eram geralmente menores e menos custosos.

Engenhos Reais: Movidos por força hidráulica (água), giravam com maior velocidade e eram mais difíceis de parar, o que os tornava mais perigosos.

Casa das Caldeiras (ou Casa dos Cobres): Local onde o caldo extraído da cana era fervido em grandes tachos para concentrar a sacarose e remover impurezas, transformando-o em melaço.

Casa das Fornalhas: Abriga os fornos que aqueciam o melaço, preparando-o para a próxima etapa.

Casa de Purgar: Após a fervura, o melaço era colocado em formas de barro (pães de açúcar) para cristalizar e secar. Neste local, o açúcar era refinado para obter o açúcar branco, pronto para ser ensacado e transportado.

Casa Grande: A residência do senhor de engenho e sua família, símbolo do poder e da riqueza. Muitos escravos trabalhavam ali como servos domésticos.

Senzala: O alojamento dos escravizados, geralmente em condições precárias e desumanas, sem divisões internas, com pouca ou nenhuma ventilação, e onde frequentemente as pessoas ficavam amontoadas e acorrentadas para evitar fugas.

Capela: Uma construção dedicada aos ritos religiosos, onde missas e outras manifestações católicas eram realizadas para os habitantes do engenho, incluindo a participação forçada dos escravizados.

Plantações de Subsistência (Hortas): Áreas cultivadas para produzir frutas, verduras e legumes para a alimentação dos moradores do engenho, incluindo os escravos, que só podiam trabalhar nelas aos domingos.

Casas de Trabalhadores Livres: Pequenas moradias para empregados especializados, como carpinteiros e mestres de açúcar.

Curral: Abrigo para os animais utilizados no engenho, seja para transporte, nas moendas de tração animal ou para alimentação.

3.2 O Processo de Produção do Açúcar

A produção de açúcar era um processo complexo, dividido em várias etapas:

Preparação do Solo (Coivara): Queima da vegetação existente para limpar o terreno antes do plantio.

Plantio da Cana: Ocorre entre fevereiro e maio, com a escolha da variedade adequada (cana-crioula).

Crescimento da Cana: Período de 12 a 18 meses para atingir o teor de sacarose ideal.

Colheita: Operação intensiva, feita principalmente por escravos, que cortavam e transportavam a cana para o engenho.

Moagem da Cana: A cana era moída nos engenhos para extrair o caldo.

Extração e Purificação do Caldo: O caldo passava por fervura e decantação para remover impurezas.

Evaporação e Cristalização: O caldo purificado era aquecido e evaporado para concentrar a sacarose, formando os cristais de açúcar.

Secagem e Refino: Os cristais de açúcar eram secos e refinados para produzir açúcar branco. Grande parte do açúcar mascavo (não refinado) era para o comércio interno, mas a maior parte da produção (açúcar branco) era enviada para a Europa.

Armazenamento e Distribuição: O açúcar refinado era armazenado e, então, distribuído, muitas vezes com parcerias comerciais com outros países, como os Países Baixos.

Comercialização na Europa: O produto era vendido no mercado europeu, contribuindo para a economia colonial e metropolitana.

A produtividade anual dos engenhos era impressionante, e o lucro era direcionado principalmente aos comerciantes portugueses. Além do açúcar, os engenhos também produziam aguardente (cachaça) e rapadura.

4. A Mão de Obra Escrava Africana: Suor, Sangue e Lágrimas

A escravidão é uma prática milenar, mas nas Américas, a escravidão do africano foi caracterizada por ser um estado permanente e diretamente ligado à etnia. Inicialmente, os portugueses tentaram usar a mão de obra dos povos indígenas. Eles praticavam o escambo, onde os indígenas extraíam o pau-brasil e o transportavam para feitorias portuguesas em troca de objetos úteis como machados e facas. Além do escambo, alianças com povos indígenas foram importantes para o povoamento, como na Guerra dos Tamoios, onde portugueses e tupiniquins se aliaram contra os Tamoios e seus aliados franceses.

No entanto, a escravização indígena não deu certo por diversas razões:

Os indígenas conheciam o território, o que facilitava a fuga pela mata.

Eles resistiram intensamente à escravização.

Doenças trazidas pelos europeus, como a varíola, dizimaram a população nativa, que não tinha imunidade. Estima-se que menos de 10% dos 2.5 milhões de indígenas sobreviveram até 1600.

Os padres jesuítas (Companhia de Jesus), que vieram para catequizar e pacificar os povos indígenas, também se opunham à escravidão dos nativos, pois isso dificultava seu trabalho de evangelização. Eles romantizavam o indígena como o "bom selvagem". Embora fossem grandes intelectuais e até criassem uma "língua geral" (com base no Tupi) para comunicação, sua oposição se limitava à escravidão indígena, mantendo-se neutros em relação à escravidão africana. Essa hipocrisia contribuiu para a transição da mão de obra escrava.

Assim, os portugueses optaram pela mão de obra escrava africana. O tráfico negreiro era extremamente lucrativo. Portugal já tinha feitorias e contatos com traficantes na costa africana, facilitando a transição.

4.1 O Comércio Triangular e a Brutalidade do Tráfico

O Comércio Triangular era um ciclo brutal: produtos tropicais (como o açúcar) eram vendidos na Europa; em troca, obtinham-se tecidos, armas e álcool; esses bens eram então trocados por escravos na África; e esses africanos escravizados eram levados às colônias para trabalhar nos latifúndios monocultores.

O Brasil foi o destino de um número assustador de africanos escravizados: 4.8 milhões, sendo o lugar que mais recebeu escravos em toda a América. A maioria veio da Senegâmbia (século XVI), Angola e Congo (século XVII), e Costa da Mina e Benim (século XVIII), com destaque para povos como bantos, yorubas, açais e geges.

A travessia da África até o Brasil nos navios negreiros era desumana. Pessoas eram empilhadas nos porões, morrendo de doenças e fome, e seus corpos eram jogados ao mar. A crueldade era tamanha que alterou a rota de tubarões no Oceano Atlântico, que passaram a seguir os navios em busca dos corpos. Os colonos propositalmente misturavam escravos de diferentes povos para dificultar a organização e rebelião, já que não falavam a mesma língua ou tinham laços familiares.

4.2 As Condições de Trabalho e Vida nos Engenhos

O trabalho dos africanos nas fazendas de cana-de-açúcar era duríssimo e extremamente violento. A jornada de trabalho podia se estender por até 20 horas diárias, sendo exaustiva. A alimentação era pobre e insuficiente, com a sobrevivência muitas vezes dependendo de pequenas plantações de subsistência que os escravos só podiam cuidar aos domingos.

Exemplos de Conteúdo Muito Cobrado em Concursos Públicos: As Partes Mais Perigosas do Engenho e a Violência

Os setores da moenda, fornalha e caldeiras eram os mais extenuantes, insalubres e perigosos. As condições de vida e trabalho eram uma forma de violência contínua.

Moenda: Considerada o local de maior perigo. Escravas que introduziam a cana entre os cilindros rotatórios corriam o risco de ter os braços ou o corpo inteiro tragados e esmagados. Um facão era mantido próximo para decepar rapidamente o membro preso e evitar que o corpo todo fosse tragado. Os acidentes eram mais comuns à noite devido ao cansaço e à sonolência, frequentemente atribuídos à "preguiça e descuido" dos escravos por cronistas, mas na verdade resultado da fadiga extrema. Muitos escravizados ficavam mutilados, uma visão "tristemente corriqueira".

Casa das Fornalhas: Comparada a vulcões e ao Inferno, era um "cárcere de fogo e fumo perpétuo". Escravos considerados "boubentos" (doentes) ou "facinorosos" (maus) eram enviados para lá, acorrentados, para "purgar" seus males com suor violento. Isso revela a dupla finalidade do calor da fornalha: produção de açúcar e "purgação do homem preto".

Casa das Caldeiras: Também um "lugar de penitentes", onde os escravos trabalhavam sobre um pavimento aquecido pelo fogo das fornalhas. A exposição a altas temperaturas causava danos à pele, olhos e órgãos internos, além de perda de minerais, levando à fadiga e insônia. Escravos fugitivos ou considerados "maus" eram amarrados com correntes de ferro para "amansar".

Além do trabalho exaustivo, os escravos sofriam punições e castigos cruéis, que eram rotineiros e sistêmicos. Isso incluía açoites públicos no pelourinho (um tronco ereto para amarrar e chicotear), imobilização no "tronco" por horas ou dias, e até torturas mais extremas. A violência era uma ferramenta de dominação e exploração, reconhecida socialmente como "justa e corretiva". Padre Antônio Vieira, em seus sermões, estabelecia uma relação entre o sofrimento dos escravos nos engenhos e a Paixão de Cristo, incutindo resignação e obediência, mas não a libertação. Ele descrevia as condições dos escravos: "Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação".

4.3 Resistência e Sincretismo Cultural

Apesar da brutalidade, os escravos resistiram de diversas formas à escravidão e à opressão:

Fugas em massa e desobediência: O Quilombo dos Palmares, por exemplo, foi a maior comunidade de escravos foragidos e tornou-se um símbolo de inspiração.

Revoltas: Como a Revolta dos Malês, que demonstrava a resistência ativa dos africanos.

Sabotagem da produção, simulação de doenças, pedidos por melhores condições de vida: Incluindo mais comida, terras para plantio, redução de jornada e dias de folga.

Suicídio, abortos, infanticídios: Formas extremas de resistência para não gerar filhos na escravidão ou para escapar da própria condição.

Assassinar feitores ou senhores: Eliminar aqueles que os submetiam a péssimas condições.

Além da resistência direta, a cultura africana se manifestou através do sincretismo religioso. Forçados a abandonar suas crenças originais, muitos escravos abraçaram o catolicismo apenas por alto, mas reviveram seus próprios rituais, símbolos e festas dentro da nova religião. Assim, nasceram formas de fusão de doutrinas, como o Candomblé e a Umbanda, onde santos católicos eram identificados com orixás africanos.

5. Crise do Açúcar e suas Consequências Duradouras

O auge do ciclo do açúcar, conhecido como o "século do açúcar" (1570-1670), foi um período de grande prosperidade. No entanto, a monocultura e a dependência de um único produto tornaram a economia vulnerável a uma série de desafios e crises.

5.1 A União Ibérica e as Invasões Holandesas

Um dos principais fatores de crise foi a União Ibérica (1580-1640). Em 1578, o Rei de Portugal, D. Sebastião, desapareceu em batalha, e sem herdeiros diretos, o trono português foi assumido pelo Rei da Espanha, Filipe II, unindo as duas coroas. Embora a Espanha inicialmente mantivesse a administração do Brasil nas mãos dos portugueses para evitar revoltas, essa união teve sérias consequências.

Portugal e a Holanda mantinham uma forte parceria nos negócios do açúcar no Brasil, com os holandeses financiando a produção e comercializando a especiaria na Europa. Contudo, a Espanha e a Holanda estavam em guerra por sua independência desde 1568, já que a Espanha dominava os Países Baixos. Com a União Ibérica, os holandeses foram excluídos dos negócios do açúcar brasileiro.

Em retaliação, os holandeses, representados pela Companhia das Índias Ocidentais, decidiram invadir o Nordeste brasileiro à força. Eles atacaram Salvador, mas foram expulsos, voltando-se então para Pernambuco, onde conseguiram se estabelecer e controlar a produção de açúcar. A administração holandesa no Brasil foi liderada por Maurício de Nassau, que promoveu melhorias na infraestrutura e educação, além de garantir liberdade religiosa, atraindo inclusive judeus perseguidos na Europa.

A insatisfação portuguesa com a União Ibérica levou a uma guerra que resultou na expulsão dos espanhóis e na coroação de D. João IV, iniciando a Dinastia de Bragança. Em seguida, Portugal se dedicou a expulsar os holandeses do Nordeste através das Guerras Brasílicas, recuperando o controle em 1654.

5.2 Concorrência e Declínio

A expulsão dos holandeses, contudo, não resolveu a crise do açúcar, na verdade, a aprofundou. Os holandeses se instalaram na região das Antilhas, no Caribe, levando consigo mudas de cana-de-açúcar e técnicas de produção que haviam aperfeiçoado no Brasil. Eles passaram a produzir um açúcar extremamente competitivo, que rivalizou com os preços portugueses e levou o Brasil a uma crise na economia açucareira. Franceses e ingleses logo seguiram o exemplo holandês em suas colônias caribenhas, tirando ainda mais a competitividade do açúcar brasileiro.

Diante do declínio do açúcar, o Brasil precisava de outra fonte de renda. Portugal começou a incentivar e financiar expedições para explorar o interior do Brasil em busca de novos recursos. Essas campanhas eram chamadas de entradas, e seus participantes ficaram conhecidos como Bandeirantes, que buscavam pedras preciosas e indígenas para escravizar. Foi assim que, explorando a área que hoje é Minas Gerais, os Bandeirantes encontraram ouro no final do século XVII.

A descoberta de metais preciosos no Brasil marcou o início do Ciclo do Ouro, que, apesar de não superar o montante total gerado pelo açúcar, se tornou a nova atividade econômica predominante, desviando investimentos e mão de obra do setor açucareiro e contribuindo para o declínio da produção de açúcar.

5.3 Legado Social e Econômico

O declínio do ciclo do açúcar teve consequências duradouras na estrutura do Brasil.

Diversificação Econômica: A crise levou à diversificação das atividades, com o tabaco e a pecuária ganhando destaque como alternativas, especialmente nas regiões interioranas.

Desigualdade Social: O ciclo do açúcar deixou marcas profundas na estrutura social brasileira. A divisão racial e a posse de escravos perpetuaram desigualdades que persistiram por séculos. A arquitetura social da época, com a Casa Grande e a Senzala, refletia claramente as disparidades de poder e riqueza. A posse de escravos era o critério predominante de status social.

Concentração Fundiária e de Renda: A divisão original das terras em grandes latifúndios, focados na monocultura, resultou em uma concentração de terras e renda nas mãos de poucos, um problema que infelizmente ainda ressoa na política e economia brasileiras até hoje.

6. O Açúcar no Nordeste: Desafios Atuais e Perspectivas para 2025+

A história do açúcar no Nordeste é rica e complexa, e a cultura canavieira continua a ser uma atividade econômica importante para a região, contribuindo significativamente para o PIB e a geração de empregos. No entanto, o setor ainda enfrenta desafios decorrentes do seu passado colonial e das dinâmicas atuais.

6.1 Desafios da Produção e Mão de Obra

A produção de cana-de-açúcar no Nordeste, embora importante, ainda apresenta limitações em comparação com outras regiões, como São Paulo.

Questões Físicas e Topográficas: O relevo acidentado em muitas áreas de plantio no Nordeste, especialmente no Norte de Alagoas e Sul de Pernambuco, dificulta o uso de máquinas colheitadeiras, limitando a mecanização. A porcentagem de colheita mecanizada na região Nordeste é de apenas 17%, em contraste com São Paulo, onde cerca de 90,5% da área plantada é mecanizável.

Questões Pluviométricas: Embora haja períodos de seca, a produtividade da cana-de-açúcar em Pernambuco pode se manter estável mesmo com queda na precipitação, sugerindo que outros fatores como mecanização e características do solo são igualmente significativos.

Tradição e Áreas Desfavoráveis: Por questões de tradição, políticas e aspectos sociais, a cana ainda é cultivada em áreas consideradas desfavoráveis, com baixa fertilidade do solo, o que acarreta menores índices de produtividade e custos de produção mais elevados.

Trabalho Informal e Sazonal: Persistem problemas como o trabalho informal e sazonal, com condições precárias e baixos salários. Há relatos de exploração do trabalho, incluindo jornadas excessivas, falta de segurança e até trabalho infantil.

Concentração de Terras e Renda: A histórica concentração de terras em grandes latifúndios para a cana-de-açúcar continua, com grandes empresas controlando vastas extensões, o que contribui para a concentração de renda e a exclusão social e econômica de pequenos agricultores e comunidades locais. Os rendimentos domiciliares per capita no Nordeste são significativamente baixos, com disparidades alarmantes.

6.2 Sustentabilidade e Futuro do Setor

O desenvolvimento da cana-de-açúcar no Nordeste hoje cruza questões de desenvolvimento econômico com impactos ambientais e sociais.

Impactos Ambientais: O uso da vinhaça (subproduto da cana) na irrigação pode contaminar águas subterrâneas e superficiais. A alta demanda de água para o cultivo e as queimadas durante a colheita manual são desafios relevantes para a sustentabilidade ambiental.

Mudanças nas Relações Sociais: A modernização do setor, com o aumento da mecanização, pode levar ao desemprego e à exclusão de trabalhadores, além de enfraquecer relações paternalistas históricas entre pequenos produtores e trabalhadores.

Para um desenvolvimento mais sustentável, é fundamental expandir os investimentos em setores adjacentes à cana-de-açúcar, além da produção básica:

Energia Renovável: Desenvolvimento de tecnologias para geração de energia a partir da biomassa da cana (bagaço), promovendo a cogeração de eletricidade em usinas sucroenergéticas. O Brasil já possui um histórico de sucesso com o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), que impulsionou o etanol como combustível a partir de 1975.

Pesquisa e Desenvolvimento: Investir em variedades de cana mais produtivas e resistentes, bem como na produção de produtos químicos e farmacêuticos derivados da cana.

Diversificação de Produtos: Explorar segmentos de alimentos e bebidas derivados da cana-de-açúcar, como sucos, licores e adoçantes naturais, agregando valor e criando novos empregos.

Apesar dos desafios persistentes e das marcas profundas do período colonial, a cana-de-açúcar ainda representa um setor forte e importante para o crescimento regional do Nordeste. A busca por inovações e a adaptação a novas realidades de mercado e sustentabilidade são cruciais para o futuro dessa cultura que tanto moldou a história do Brasil.

Conclusão

O ciclo do açúcar foi muito mais do que um período econômico; foi a base da formação social, econômica e cultural do Brasil Colônia, deixando um legado que perdura até hoje. Compreender o sistema de engenho, a brutalidade da escravidão, a complexidade das relações sociais e as crises que levaram ao seu declínio é fundamental para decifrar as raízes de muitas das nossas estruturas e desigualdades atuais. Ao mesmo tempo, o setor açucareiro continua a evoluir, enfrentando desafios e buscando novos caminhos para um futuro mais sustentável e equitativo. Esta é uma história de "açúcar amargo", que moldou um país com suor, sangue e lágrimas, mas também com a força inabalável da resistência e da adaptação.

Questões:

Qual era a principal estrutura de produção utilizada durante o ciclo do açúcar no Brasil colonial? a) Fazenda

b) Engenho

c) Aldeia

d) PlantationQual era a principal matéria-prima utilizada na produção de açúcar nos engenhos? a) Café

b) Cana-de-açúcar

c) Algodão

d) TabacoQuem era a principal mão de obra utilizada nos engenhos durante o período colonial do Brasil? a) Colonos europeus

b) Indígenas

c) Escravos africanos

d) Imigrantes asiáticos

Gabarito:

b) Engenho

b) Cana-de-açúcar

c) Escravos africanos