10/03/2024 • 18 min de leitura

Atualizado em 10/07/2025Período Colonial: O papel da igreja na sociedade colonial

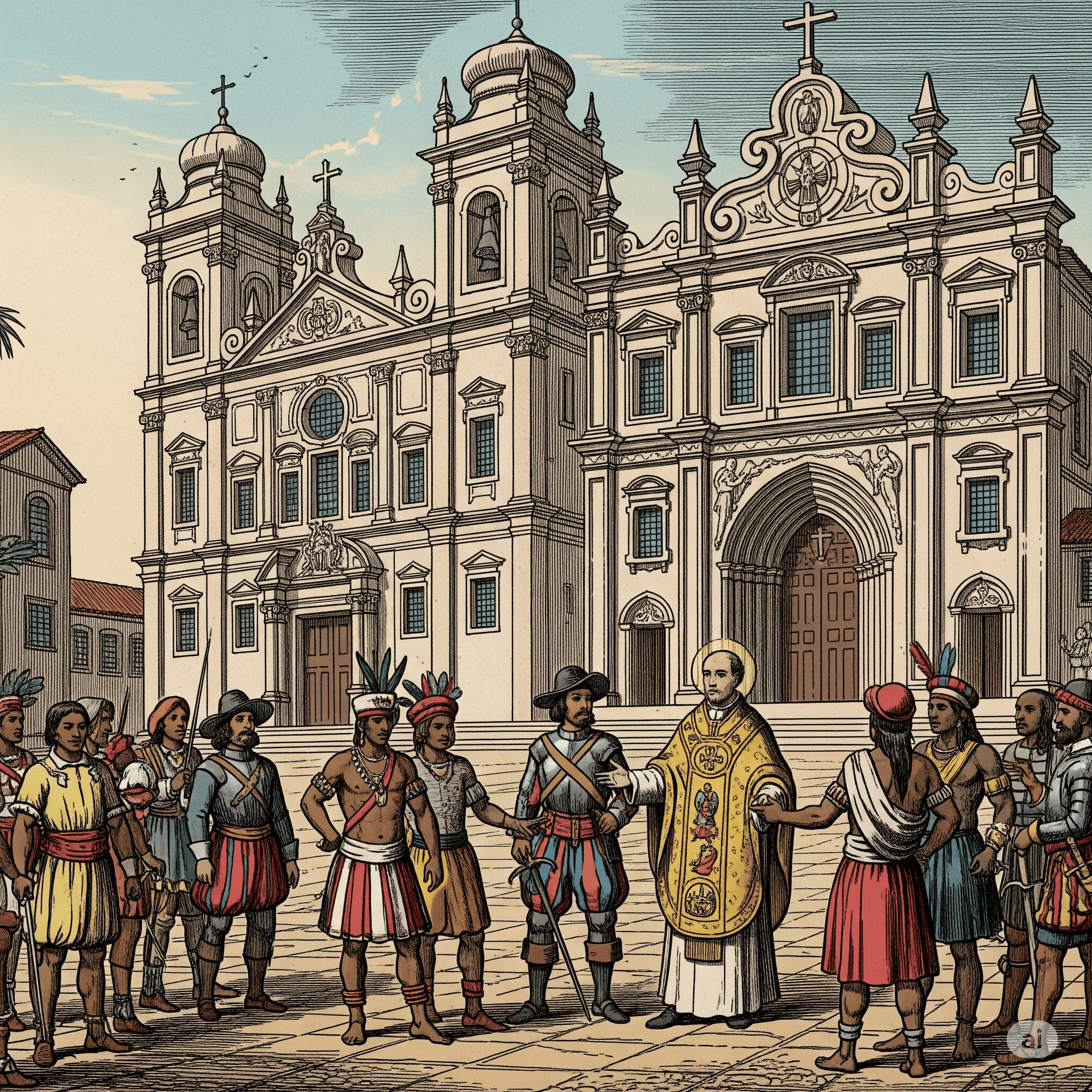

A Igreja Católica desempenhou um papel central e onipresente na formação da sociedade e cultura brasileiras durante o período colonial (1500-1822). Sua influência permeou todas as esferas da vida, desde a organização social e administrativa até as artes e o cotidiano das populações. Este material visa explorar o complexo e multifacetado papel da Igreja Católica no Brasil Colônia, seguindo uma linha do tempo que vai desde sua chegada até as transformações que lançaram as bases para a sociedade contemporânea.

1. A Chegada e Consolidação da Igreja no Brasil Colonial (Século XVI)

A presença da Igreja Católica no território brasileiro foi simultânea ao processo de conquista, devido à estreita relação entre o reino português e a Igreja Católica Apostólica Romana. O catolicismo serviu como um alicerce ideológico fundamental que justificava a ocupação de novas terras e a submissão de seus povos. A primeira missa no Brasil, celebrada na chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, simboliza esse início.

1.1. O Padroado Real: União entre Coroa e Cruz

Um dos pilares que solidificou o poder da Igreja Católica no Brasil Colônia foi o Padroado Real. Este era um acordo entre a Coroa Portuguesa e o Papa que concedia ao rei de Portugal o controle administrativo e, em grande medida, religioso da Igreja nas colônias. Através do Padroado Régio, o monarca português, na condição de Grão Mestre da Ordem de Cristo, tinha poderes para:

Arrecadar dízimos, taxas e tributos destinados à Igreja.

Controlar a distribuição desses fundos entre paróquias e dioceses.

Nomear bispos e regulamentar a atuação do clero.

Pagar os proventos de toda a burocracia eclesiástica, tornando padres, bispos e capelães funcionários da Coroa.

Essa aliança entre o trono e o altar, chamada de Cristandade, legitimava mutuamente o Estado e a Igreja. Em troca do poder espiritual concedido pelo Papa, o Estado português devia reafirmar e obedecer aos princípios e dogmas do catolicismo regulados pelo Concílio de Trento, combatendo sem descanso a "heresia protestante" e todas as outras crenças.

1.2. A Missão Evangelizadora e as Ordens Religiosas

A intensificação da presença da Igreja Católica no Brasil ocorreu a partir de 1549, com a chegada dos jesuítas da Companhia de Jesus. Outras ordens religiosas, como os franciscanos, carmelitas, beneditinos e capuchinhos, também vieram à colônia portuguesa com a missão principal de evangelizar os indígenas e levar a doutrina cristã. Os jesuítas, em particular, se destacaram nesse processo:

Fundaram vilas e cidades, sendo São Paulo um caso célebre.

Monopolizaram a educação formal através da criação de colégios e seminários, onde crianças indígenas eram educadas e iniciadas no processo de aculturação, aprendendo a ler, contar e rezar na língua do colonizador, e assimilando valores e costumes europeus.

Criaram os aldeamentos ou missões, que eram espaços onde os nativos eram catequizados.

A evangelização, no entanto, não era um processo dissociado dos interesses mercantis e políticos europeus, servindo como uma base ideológica para a conquista e colonização das novas terras.

2. A Igreja e a Complexa Questão da Escravidão

A Igreja Católica, embora defendesse princípios de igualdade, teve uma relação complexa e contraditória com o sistema escravista no Brasil colonial.

2.1. Escravidão Indígena: Entre a Conivência e a Defesa

Nos primórdios da colonização, a Igreja não apresentou uma oposição contundente à escravidão indígena. A conversão dos indígenas era frequentemente usada como justificativa para a escravidão, alegando-se que, por meio da fé, os nativos seriam "civilizados" e integrados à sociedade colonial.

No entanto, essa postura não era unânime. Alguns religiosos se destacaram pela crítica à escravidão indígena e pela defesa dos direitos dos nativos.

O Padre Antônio Vieira é um exemplo notório, condenando a violência e os abusos contra os indígenas e se opondo à "administração" dos indígenas pelos paulistas, vista como uma forma disfarçada de escravidão.

A ação dos jesuítas, como Vieira, resultou na criação de aldeamentos, que protegiam os nativos da escravidão, embora também promovessem sua aculturação. Esses aldeamentos, porém, eram frequentemente alvo de ataques de colonos em busca de mão de obra.

A Companhia de Jesus, apesar de defender os índios, via sua redução para o cristianismo como diferente da escravidão convencional, removendo os índios de um "meio viciado" para uma comunidade ideal.

A controvérsia sobre a escravidão indígena levou o Papa Paulo III, em 1537, a instituir a liberdade dos ameríndios, proibindo sua escravização. Contudo, essa determinação só foi assegurada na colônia em 1757, com o Diretório dos Índios, que os declarava livres, mas sob a condição de assumirem hábitos europeus.

2.2. Escravidão Africana: Legitimação e Propriedade Clerical

Diferentemente da escravidão indígena, a escravidão africana não encontrou a mesma resistência institucional da Igreja. A Igreja Católica, como instituição, não se opôs à escravização dos africanos, argumentando que a conversão ao cristianismo era um benefício que justificava a escravidão. A ideia era que os africanos eram "infiéis" e que a escravidão os aproximava da "salvação".

O cativeiro africano era justificado pela Igreja a partir de duas concepções: pecado e inferioridade ética espiritual de alguns povos, com raízes na Escolástica Medieval e no pensamento aristotélico. A tradição hebraica via a escravidão como punição para o pecado, e Santo Agostinho a considerava um remédio e uma penalidade. Aristóteles defendia que a escravidão era fruto de uma "deficiência inata".

Os africanos eram frequentemente associados à maldição de Cam, filho amaldiçoado por Noé, o que "predeterminava" sua posição social como escravos.

No século XVII, o discurso da Igreja sobre a escravidão passou por uma secularização, com figuras como o Padre Antonil defendendo a escravidão africana sob a ótica da necessidade econômica, considerando os escravos africanos "as mãos e os pés do senhor de engenho".

A Igreja não só legitimava, mas também era proprietária de escravos africanos. Diversas ordens religiosas, incluindo a Companhia de Jesus, utilizavam-nos em suas fazendas, como o Engenho Sergipe do Conde na Bahia, que possuía mais de 100 escravos. Isso evidencia a profunda contradição entre o discurso oficial da Igreja e a prática cotidiana de muitos de seus membros.

Análises de testamentos de religiosos revelam uma ambiguidade na relação com seus escravos: enquanto alguns os tratavam como bens, outros demonstravam preocupação, concedendo alforrias, doações em bens e dinheiro, e até reconhecendo a paternidade de filhos mestiços.

2.3. A Catequese dos Negros e a Promoção dos "Santos Pretos"

A Igreja buscou garantir a inserção subordinada de africanos e seus descendentes na Cristandade colonial através da catequese. Padres como Antônio Vieira viam a escravidão africana como "castigo e dádiva", oferecendo a possibilidade de resgate do pecado e uma situação "melhor" do que a de gentios na África. Obras como "Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos" de Jorge Benci e "Etíope Resgatado" de Manoel Ribeiro da Rocha, publicadas no século XVIII, evidenciavam a preocupação em cristianizar os negros para estabilidade social.

Para isso, a Igreja multiplicou ações como a promoção de "santos pretos", que deveriam funcionar como exemplos de virtudes cristãs para africanos e seus descendentes.

Carmelitas e franciscanos foram grandes estimuladores dessas devoções. Frei José Pereira de Santana, por exemplo, publicou "Os Dois Atlantes de Etiópia" (1735-1738), difundindo a vida de Santo Elesbão e Santa Efigênia.

A narrativa idealizava uma África cristã desde tempos imemoriais, desassociando-a da África do tráfico de escravos. Elesbão era descrito como descendente de Salomão e da Rainha de Sabá, e Efigênia, uma princesa da Núbia.

A cor preta dos santos era enfatizada, mas justificada como um "acidente", que não corrompia a essência humana divina. A mensagem era clara: a virtude e a obediência à fé poderiam superar o "castigo" da cor.

A insistência em destacar a cor tinha como objetivo atingir o público negro, incitando-os a serem virtuosos e obedientes para alcançarem a glória divina, como Elesbão e Efigênia.

3. Organização e Cotidiano da Igreja na Colônia

A Igreja no Brasil Colonial estava organizada em clero regular e clero secular, embora nem sempre de forma harmoniosa.

3.1. Clero Regular e suas Funções

O clero regular era composto pelas diversas ordens religiosas regidas por regras próprias.

Sua principal tarefa era a evangelização e catequese dos nativos por meio dos aldeamentos.

Além disso, os jesuítas, por exemplo, monopolizavam a educação formal, criando colégios e seminários para a formação de crianças indígenas e filhos de colonos.

As ordens religiosas não recebiam remuneração direta da Coroa, o que as levava a prover seu próprio sustento através de atividades econômicas, incluindo a agricultura de exportação e o comércio, e até a posse de escravos.

3.2. Clero Secular e o Controle Paroquial

O clero secular não pertencia a ordens religiosas e estava diretamente submetido à hierarquia episcopal.

Sua função era zelar pela liturgia católica nas vilas, cidades e capelas rurais.

Eram considerados funcionários públicos, com os párocos das "freguesias coladas" (criadas pela Coroa) recebendo remuneração do Estado.

No entanto, a criação de "freguesias não-coladas" (sem autorização da Coroa) levou ao aparecimento de uma estrutura tributária própria, não regulamentada pelo Estado, com a cobrança de taxas sobre sacramentos e missas, gerando abusos por parte do clero.

3.3. As Irmandades e Ordens Terceiras: A Força Leiga

As Irmandades e Ordens Terceiras eram associações leigas que desempenhavam um papel social e religioso crucial na colônia.

Originárias das tradições medievais portuguesas, no Brasil, elas se organizavam principalmente por critérios de raça e posição social, dada a ausência de corporações de ofícios (comuns em Portugal) em uma sociedade escravista. Exemplos incluem a Irmandade do Santíssimo Sacramento (elite branca e cristãos novos) e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (negros escravos).

Além de promover o culto e a devoção a santos, essas associações exerciam funções de auxílio mútuo, proteção social e assistencialismo. Proporcionavam desde assistência à saúde e segurança até financiamento para aquisição de bens e ajuda para alforriar irmãos escravizados.

Em Minas Gerais, as associações leigas muitas vezes precediam a instalação do Estado e da própria Igreja institucional, com núcleos populacionais surgindo a partir de capelas erguidas por leigos.

Elas também foram grandes financiadoras das artes plásticas e do Barroco colonial, bancando o trabalho de artistas em suas igrejas e altares, como a Igreja de São Francisco de Assis em Salvador, folheada a ouro.

As Irmandades tinham um importante papel político, funcionando como canais de manifestação social, reivindicações e queixas de seus membros. Isso era particularmente verdadeiro para as irmandades de negros, o único tipo de associativismo legalmente permitido a esse grupo social, que permitia a expressão de anseios comuns dentro da legalidade.

A autonomia dessas associações leigas gerava conflitos com as autoridades eclesiásticas, que viam as "igrejas filiais" como prejudiciais à fiscalização e ao Padroado Régio. As "Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia", de 1707, foram elaboradas para reafirmar o poder dos bispos e controlar as atividades religiosas.

4. A Religião Erudita vs. a Religião Popular: Sincretismo e Desafios

A vastidão territorial, a dispersão da população e a escassez de párocos dificultavam o controle da Igreja sobre as práticas religiosas, levando ao desenvolvimento de uma religiosidade privada e classista, muitas vezes distante dos dogmas oficiais.

4.1. O Sincretismo como Estratégia de Sobrevivência e Expressão Cultural

Na colônia, as práticas religiosas misturavam-se com elementos de magia, misticismo pagão e crenças xamânicas, resultando em um universo de religiosidade popular complexo e pluricultural. Essa fusão de elementos diversos é o que chamamos de sincretismo.

O sincretismo no Brasil foi, inicialmente, uma estratégia de sobrevivência cultural para africanos e indígenas, que, diante da proibição de suas práticas originais, camuflavam suas divindades sob a aparência de santos católicos.

Exemplos clássicos no Brasil incluem a Umbanda, que combina elementos do catolicismo, espiritismo kardecista, religiões africanas e tradições indígenas; e o Candomblé, onde orixás africanos são sincretizados com santos católicos (ex: Iansã/Santa Bárbara, Oxalá/Jesus Cristo, São Jorge/Ogum).

O sincretismo não significou apenas uma justaposição, mas um processo de hibridismo cultural, onde elementos "estranhos" às práticas originais eram apropriados, criando novas estruturas resignificadas. O Quilombo de Palmares (1645) já apresentava sincretismo afro-cristão.

Apesar de ser visto com pessimismo por alguns intelectuais no início do século XX, que o associavam a "misturas raciais" e "degenerescência", o sincretismo foi um instrumento potencializador da religiosidade afro-brasileira, não permitindo a perda da identidade cultural e fortalecendo segmentos preteridos da sociedade.

4.2. Santidades Indígenas: Messianismo e Resistência

Um dos exemplos mais instigantes da religiosidade popular foram as Santidades indígenas, seitas biculturais ou sincréticas que misturavam elementos da fé católica com magia e crenças em profecias de um mundo melhor (milenarismo).

Profetas indígenas, dizendo-se reencarnações de heróis tribais, percorriam aldeias, engenhos e fazendas, pregando a chegada de uma "idade de ouro" com abundância e lazer, onde os brancos seriam escravos.

A "Santidade do Jaguaribe" (Ilhéus, 1586), liderada pelo índio cristianizado Antonio, é um exemplo notável, mesclando mitologia tupi com o catolicismo, com Antonio se autodenominando "Deus" ou "Papa".

4.3. O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição e a Vigilância Religiosa

Para combater heresias e desvios, a Igreja contava com as Visitações Episcopais e o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição.

As Visitações Episcopais, reguladas pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707), buscavam fiscalizar a observância dos sacramentos e combater desvios morais e religiosos. Eram precedidas por "devassas" (inquéritos secretos).

O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, criado na Europa para combater heresias, chegou à Península Ibérica em 1478, tendo como principal alvo os judeus.

No Brasil, os Tribunais do Santo Ofício não funcionavam localmente, mas sim através de Visitações, onde os Inquisidores recebiam denúncias e encaminhavam os casos mais graves para Portugal.

Os principais alvos da Inquisição no Brasil incluíam: práticas judaizantes (dos "Cristãos Novos" ou "Marranos" – judeus convertidos à força, que mantinham costumes ancestrais), sodomia, feitiçarias, superstições e cultos heterodoxos.

O Estatuto da Pureza de Sangue impedia que "raças impuras" (negros, judeus e seus descendentes) exercessem certas funções eclesiásticas ou cargos públicos, levando muitos a esconder ou manipular suas origens.

5. Legado e Impacto Duradouro na Cultura Brasileira

A Igreja Católica, com sua atuação, moldou profundamente a cultura e a sociedade brasileira, deixando marcas indeléveis que se estendem até os dias atuais.

Eixo Central da Fé e Religiosidade Popular: A catequese consolidou a fé católica como elemento central da cultura. A religiosidade popular, com suas festas, procissões e devoção aos santos, tornou-se um traço marcante, evidenciando a força da tradição católica e sua capacidade de sincretismo com elementos de outras culturas. A maioria das cidades brasileiras foi construída em volta de uma igreja, e grande parte dos feriados é dedicada a santos.

Agente Cultural e Administrativo: A Igreja não se restringiu à esfera religiosa, desempenhando um papel crucial na educação, assistência social (através das Santas Casas de Misericórdia, que eram hospitais e orfanatos). Também executava tarefas administrativas que hoje são atribuições do Estado, como o registro de nascimentos, mortes e casamentos.

Influência nas Artes e Arquitetura: A Igreja foi a maior patrona das artes no período colonial. A arquitetura religiosa (com estilos como Maneirismo, Barroco e Rococó) dominou a paisagem urbana e rural, com a construção de igrejas e conventos grandiosos. Cidades como Ouro Preto, Olinda e Salvador possuem conjuntos e monumentos coloniais que são Patrimônio Mundial pela UNESCO. A importância da talha dourada e da pintura ilusionista nos interiores das igrejas barrocas é notória.

Impacto na Língua e Imaginário: Contribuiu para a difusão do português e a incorporação de termos religiosos ao vocabulário. O imaginário católico (santos, anjos, milagres) infiltrou-se na arte, música, folclore e literatura.

6. A Igreja na Transição para o Império e a República

A relação entre Igreja e Estado foi muito próxima na Colônia e no Império. No entanto, mudanças ocorreram ao longo do tempo:

A chegada da família real portuguesa em 1808 e a vinda de imigrantes protestantes no século XIX, embora a liberdade religiosa ainda fosse limitada a estrangeiros, começaram a despertar a discussão sobre a separação entre Estado e Igreja.

Com a Proclamação da República em 1889, houve a separação formal entre Estado e Igreja Católica em 7 de janeiro de 1890. O Brasil deixou de ser um Estado Confessional e permitiu, teoricamente, a liberdade de crença e culto a todas as religiões.

Mesmo com a separação formal, a presença da Igreja Católica permaneceu viva, como comprovam festas e feriados nacionais.

No século XX, o crescimento de grupos pentecostais e neopentecostais trouxe uma nova dinâmica à relação entre religião e política, com esses grupos buscando visibilidade e influência política para defender interesses institucionais, a "liberdade religiosa" e valores morais, chegando a instrumentalizar o voto como um ato místico de "guerra espiritual". Essa atuação retomou, de certa forma, a intrínseca relação entre poder estatal e eclesiástico, agora com novas siglas religiosas.

7. Um Legado Complexo e Persistente

O papel da Igreja Católica no Brasil Colônia foi um fenômeno complexo, marcado por contradições e adaptações. A instituição foi um pilar da colonização, legitimando o domínio português e evangelizando populações indígenas e africanas, mas também atuando como um agente de aculturação.

Sua relação com a escravidão foi ambígua, sendo ao mesmo tempo proprietária de escravos e palco de vozes de condenação. No entanto, sua presença moldou profundamente a cultura, a sociedade e até a paisagem do Brasil, contribuindo para a formação de uma religiosidade popular rica e sincrética.

Apesar das tentativas de controle e da imposição de uma "religião erudita", a vasta diversidade cultural do Brasil colonial levou à emergência de inúmeras formas de sincretismo e heterodoxia, que se tornaram mecanismos de resistência e sobrevivência para os grupos marginalizados.

O legado da Igreja Católica é, portanto, multifacetado: é a história de uma instituição de poder, mas também de uma força que se adaptou e se transformou, deixando uma herança cultural e social que ainda define o Brasil contemporâneo.

Questões de Múltipla Escolha sobre a Igreja e a Escravidão no Brasil Colonial:

1. Durante o período colonial brasileiro, qual foi o papel da Igreja Católica em relação à escravidão?

a) A Igreja Católica se opôs veementemente à escravidão desde o início, excomungando os senhores de escravos.

b) A Igreja Católica apoiou abertamente a escravidão, considerando-a essencial para o desenvolvimento da colônia.

c) A Igreja Católica adotou uma postura complexa e contraditória, condenando a escravidão em seus princípios, mas participando ativamente do sistema como proprietária de escravos.

d) A Igreja Católica se limitou à evangelização dos escravos africanos, sem interferir na questão da escravidão.

e) A Igreja Católica promoveu ativamente a abolição da escravidão, liderando movimentos e revoltas contra o sistema.

2. Qual a diferença fundamental entre a postura da Igreja Católica em relação à escravidão indígena e à escravidão africana no Brasil Colonial?

a) A Igreja Católica combateu a escravidão indígena e africana com a mesma intensidade, defendendo a liberdade de todos os povos.

b) A Igreja Católica se opôs à escravidão indígena, mas não à escravidão africana, utilizando o argumento da necessidade de conversão dos africanos ao cristianismo.

c) A Igreja Católica apoiou a escravidão indígena, considerando os indígenas inferiores, mas se opôs à escravidão africana, defendendo a igualdade entre os povos.

d) A Igreja Católica não se envolveu na questão da escravidão indígena, concentrando seus esforços na conversão dos africanos escravizados.

e) A Igreja Católica considerava a escravidão indígena e africana legítima, desde que os escravos fossem tratados com humanidade.

3. A análise de testamentos de religiosos do período colonial, como os presentes no Livro I do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia, revela qual aspecto da relação entre o clero e seus escravos?

a) A total indiferença dos religiosos em relação à situação dos escravos, tratados como meros objetos.

b) A profunda compaixão dos religiosos pelos escravos, resultando na alforria de todos os escravos antes da morte dos seus senhores.

c) A proibição formal da posse de escravos por membros do clero, sob pena de excomunhão.

d) A exploração sistemática dos escravos pelos religiosos, sem qualquer concessão ou benefício.

e) A ambiguidade na relação entre o clero e seus escravos, com alguns religiosos demonstrando benevolência e concedendo alforrias e doações.

Gabarito:

1. c) A Igreja Católica adotou uma postura complexa e contraditória, condenando a escravidão em seus princípios, mas participando ativamente do sistema como proprietária de escravos. As fontes revelam essa contradição na postura da Igreja, que, apesar de pregar a igualdade entre os homens, se beneficiou da exploração do trabalho escravo.

2. b) A Igreja Católica se opôs à escravidão indígena, mas não à escravidão africana, utilizando o argumento da necessidade de conversão dos africanos ao cristianismo. A Igreja Católica se posicionou contra a escravização dos indígenas, mas utilizou a justificativa da conversão para legitimar a escravidão africana.

3. e) A ambiguidade na relação entre o clero e seus escravos, com alguns religiosos demonstrando benevolência e concedendo alforrias e doações. Os testamentos revelam essa ambiguidade, com alguns religiosos preocupados com o bem-estar de seus escravos após a sua morte.