10/03/2024 • 21 min de leitura

Atualizado em 26/07/2025Período Republicano: A política do café com leite e as oligarquias regionais

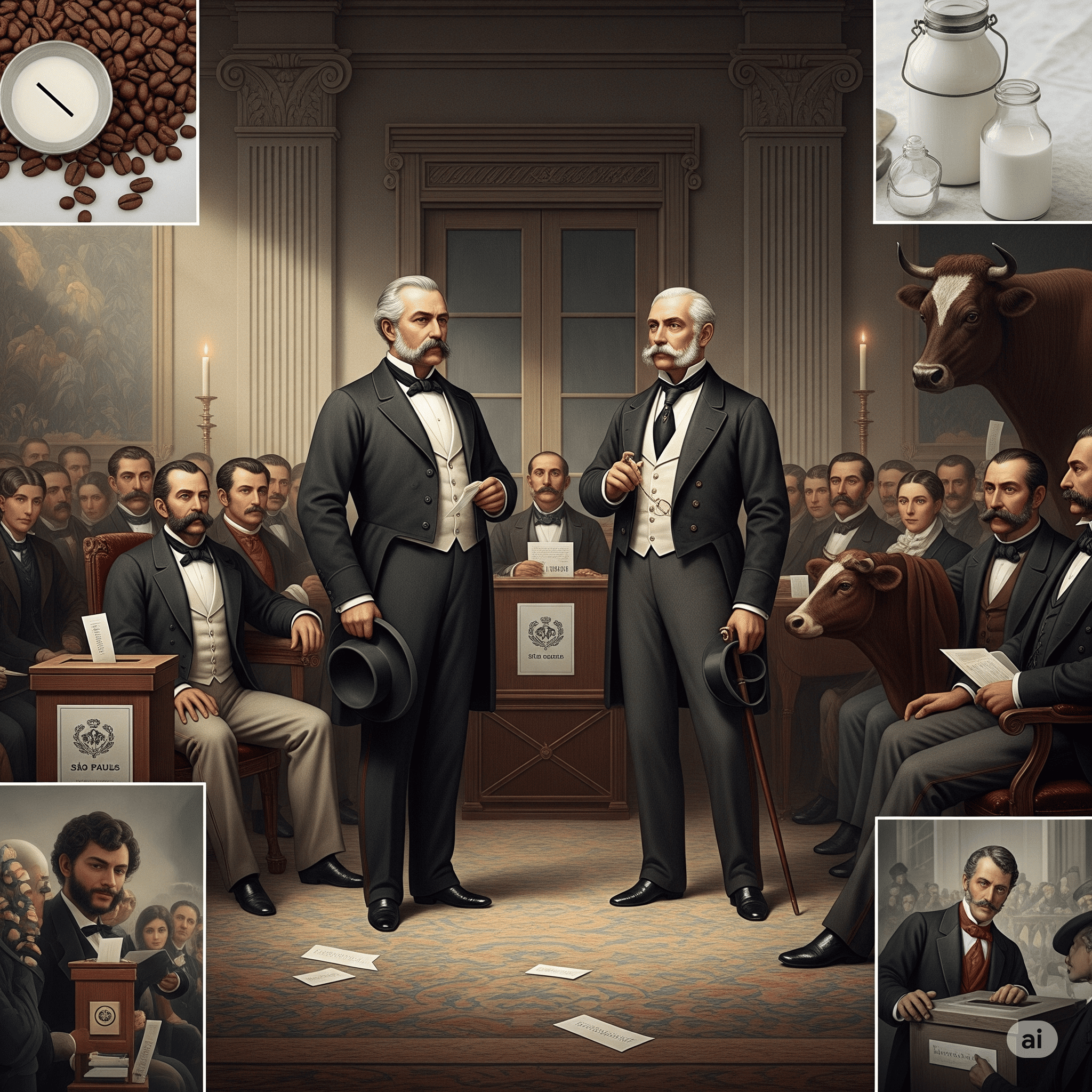

A Política do Café com Leite e as Oligarquias Regionais

A República Oligárquica, também conhecida como República Velha (1889-1930), é um dos períodos mais marcantes e complexos da história do Brasil, caracterizado por um arranjo político que consolidou o poder nas mãos de poucas elites regionais. Entender a Política do Café com Leite e o funcionamento das Oligarquias Regionais é fundamental para desvendar as dinâmicas sociais, econômicas e políticas que moldaram o país no início do século XX e que ainda reverberam na atualidade.

1. O Contexto da Proclamação da República e a Ascensão das Oligarquias

A Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, pôs fim ao regime imperial no Brasil. Liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o evento marcou a instauração de uma nova forma de governo: a República. Com a Constituição de 1891, o país adotou um modelo federalista liberal, inspirada no sistema dos Estados Unidos, concedendo autonomia aos estados na organização de seus poderes Executivo e Legislativo.

Contudo, essa autonomia estadual se deteriorou rapidamente devido à construção oligárquica promovida, principalmente, pelo presidente paulista Campos Sales (1898-1902). Ele buscou restabelecer a estabilidade política da República de forma similar ao parlamentarismo imperial, que era organizado pela elite cafeeira.

1.1. A Política dos Governadores: O Alicerce da República Oligárquica

Inserida nesse esforço de estabilização, a Política dos Governadores foi um sistema político crucial instaurado por Campos Sales. Seu objetivo principal era estabilizar e pacificar a recém-proclamada república federativa.

Como funcionava a Política dos Governadores?

O governo federal prometia não intervir nos assuntos internos dos estados.

Em troca, os governadores estaduais deveriam apoiar o poder executivo federal e garantir que apenas políticos alinhados com o governo fossem eleitos para as assembleias estaduais e federais.

Na prática, isso impedia a formação de uma oposição republicana efetiva ao governo federal, consolidando o poder das elites no comando do país.

Essa dinâmica favoreceu a autonomia irrestrita dos estados e fortaleceu o que ficou conhecido como mandonismo local, principalmente através da figura do coronel.

2. A Política do Café com Leite: O Núcleo da Hegemonia Oligárquica

A Política do Café com Leite foi a expressão mais visível e simbólica da Política dos Governadores. Ela descreve uma aliança firmada entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais para o revezamento da Presidência da República.

Por que "Café com Leite"? A expressão faz referência aos principais produtos agrícolas que representavam a força econômica desses dois estados: café por São Paulo (o maior produtor econômico do produto) e leite por Minas Gerais (que se tornou o segundo maior produtor de café e possuía o maior colégio eleitoral do Brasil).

2.1. O Funcionamento da Alternância e Seus Pilares

O sistema de alternância presidencial entre paulistas e mineiros, embora parecesse democrático, na prática consolidava o poder nas mãos de poucos, perpetuando a exclusão de outras regiões e classes sociais do cenário político nacional.

Os pilares da Política do Café com Leite eram:

Alternância de Presidentes: Em nível federal, ocorria a alternância de presidentes oriundos de São Paulo e Minas Gerais. Os presidentes eram membros das oligarquias desses estados, e o poder federal era utilizado para garantir o apoio dos estados e municípios.

Poderio Econômico do Café: O sistema estava fortemente orientado aos interesses do mercado agroexportador de café, que representava a maior parte das exportações e gerava um volume avultante de receitas para a União e, principalmente, para São Paulo. A predominância dos interesses da burguesia cafeeira esteve ligada à expansão da fronteira agrícola e à necessidade de terras, o que significava a incorporação de terras devolutas e a expulsão de pequenos agricultores.

Influência do Colégio Eleitoral Mineiro: Minas Gerais, com seu grande colégio eleitoral, era estratégico do ponto de vista político, complementando o poderio econômico de São Paulo.

Apoio das Demais Oligarquias: As oligarquias estaduais aliadas tinham o papel de organizar as elites locais para garantir votos aos políticos que apoiavam o sistema. As demais oligarquias regionais também se beneficiavam do arranjo político, mesmo que o poderio econômico do café ofuscasse a receita de estados produtores de outras commodities. A autonomia concedida aos estados perpetuava o poder das elites locais, impedindo que interesses contrários fossem atrapalhados.

2.2. A Comissão Verificadora de Poderes: A "Degola"

Um instrumento fundamental para garantir a manutenção do poder oligárquico era a Comissão Verificadora de Poderes. Esta comissão tinha o papel de validar ou "degolar" (eliminar) a eleição dos congressistas, assegurando que apenas candidatos alinhados com as oligarquias chegassem ao poder. Assim, um político de oposição, mesmo que eleito, não tomaria posse se a comissão não aprovasse.

2.3. Desafios à Visão Tradicional: A Complexidade das Alianças

Embora a tese da "política do café com leite" seja uma das mais consolidadas na historiografia brasileira, revisões recentes têm questionado a ideia de uma aliança monolítica, exclusiva e permanente entre Minas Gerais e São Paulo.

Instabilidade como Estabilidade: Cláudia Viscardi argumenta que a estabilidade do regime oligárquico foi garantida, paradoxalmente, pela instabilidade das alianças entre os estados politicamente mais importantes da Federação. Essa instabilidade impedia a perpetuação da hegemonia de um único estado e a exclusão definitiva de outros, contendo rupturas internas sem ameaçar o modelo político.

Outros Atores Políticos de Relevo: Oligarquias de "segunda ou terceira grandeza" (como as fluminenses, gaúchas e baianas) tiveram importância significativa nos processos de decisão política. Além disso, o Estado Nacional (representado pelo Legislativo e Executivo) e o Exército Nacional atuaram como atores fundamentais, e seu poder foi inversamente proporcional ao poder dos estados-atores hegemônicos. O Exército, por exemplo, interveio intensamente em pelo menos sete dos treze processos sucessórios, fortalecendo candidatos situacionistas ou reforçando oposições, e atuou na defesa de seus próprios interesses.

Intervenção Federal: O Estado Nacional detinha o poder de intervenção sobre as unidades federadas, especialmente sobre os estados menores, usando-o para controlar o acesso ao poder pelas diferentes facções.

Renovação Parcial: A dinâmica do sistema exigia uma renovação parcial entre os atores, rejeitando atitudes monopólicas. O maior exemplo contrário a isso foi Borges de Medeiros no Rio Grande do Sul, onde a lei permitia a reeleição, e ele pôde perpetuar-se no controle do estado.

3. O Coronelismo: A Espinha Dorsal do Poder Local

O coronelismo é um brasileirismo usado para definir a complexa estrutura de poder característica do Brasil durante a República Velha. Ele tinha início no plano municipal e abrangia todo o sistema político do país. Consistia na figura de uma liderança local – o "coronel" (fazendeiro rico) – que definia as escolhas dos eleitores em candidatos por ele indicados.

3.1. As Raízes e a Disseminação do Coronelismo

As raízes do coronelismo provêm da tradição patriarcal brasileira e do arcaísmo da estrutura agropecuária no interior remoto do Brasil. O título de "coronel" originou-se com a criação da Guarda Nacional em 1831, que substituiu as milícias e ordenanças. Essa patente, concedida preferencialmente a grandes proprietários de terras, conferia-lhes autoridade para impor ordem sobre o povo e os escravos. Embora a Guarda Nacional tenha sido abolida com a ascensão de Getúlio Vargas, o termo "coronel" persistiu para denominar pessoas de posses com influência sobre as massas, como comerciantes e grandes proprietários rurais.

Devido ao vasto território e à falta de mecanismos de vigilância direta do poder central, o Brasil tornou-se "refém dos coronéis", que "personificaram a invasão particular da autoridade pública".

3.2. Mecanismos de Controle: O Voto de Cabresto, o Compadrio e o Mandonismo

O coronelismo funcionava através de uma rede complexa de relações onde o poder público alimentava o poder local em troca do voto do eleitorado rural. Os coronéis exerciam um controle político e social sobre seus dependentes e empregados, utilizando-se de métodos como:

Voto de Cabresto: O coronel conseguia o voto do eleitor de duas formas:

Pela violência: Caso o eleitor votasse em outro candidato, podia perder o emprego ou sofrer violência física.

Pela troca de favores (clientelismo): O coronel oferecia a seus dependentes favores como sacolas de alimentos, remédios, segurança, vaga em hospital, dinheiro emprestado, emprego, etc.. O voto não era passivo, mas consciente, dado por quem esperava ou já havia recebido algo.

Curral Eleitoral: Nome dado ao conjunto de empregados e eleitores de um coronel, garantindo a fidelidade dos votos.

Compadrio: Relações onde elementos considerados inferiores e dependentes se submetiam ao senhor da terra pela proteção e persuasão. A resistência podia levar à expulsão, perseguição e assassinato impune.

Mandonismo: Excesso de autoridade dos coronéis que ia além da mera relação profissional, configurando um domínio pessoal e arbitrário sobre a população.

Além disso, eram comuns a fraude eleitoral e a desorganização dos serviços públicos. As eleições municipais eram "pelejas aguerridas" onde a comprovação da maioria do eleitorado no município credenciava a facção local às preferências da situação estadual.

3.3. Debates Historiográficos sobre o Coronelismo

A compreensão do coronelismo é objeto de importantes debates:

Victor Nunes Leal: Em sua obra "Coronelismo, Enxada e Voto" (1949), Leal definiu o coronelismo como um compromisso ou troca de proveitos entre o poder público (progressivamente fortalecido) e a influência decadente dos chefes locais. Para ele, o coronelismo não era a mera sobrevivência do poder privado, mas um fenômeno específico da Primeira República, produto do federalismo de 1891 e da crise dos fazendeiros. A dependência mútua entre o coronel (que garantia votos) e o governo estadual (que não interferia em seus redutos) era essencial.

Maria Isaura Pereira de Queiroz: Diferentemente de Leal, Queiroz identificou o coronelismo com o mandonismo, ampliando o uso do conceito e diluindo sua precisão histórica. Ela atribuiu ao coronel a função de chefe de parentela, examinando-o em seu aspecto familiar, onde a parentela era vista como a origem da estrutura coronelista, reunindo aspectos políticos, econômicos e de parentesco. O coronel deveria possuir aspecto carismático, mas o poder aquisitivo era crucial.

Paul Cammack: Criticou o conceito de "compromisso coronelista" de Leal, argumentando que o sistema político oligárquico na Primeira República deveria ser entendido pela representação de interesses das classes dominantes, e não pelo clientelismo. Ele questionou a dependência do governo estadual em relação ao coronel para a produção de votos.

José Murilo de Carvalho: Defendeu a validade do conceito de Leal, apesar de reconhecer os exageros atribuídos ao valor do voto na Primeira República.

Nuances e Perspectivas do Coronel: Apesar da imagem autoritária, o coronel, muitas vezes, trouxe melhorias para seu município (escolas, estradas, correios, hospitais, etc.), o que aumentava seu prestígio político e mantinha sua liderança. O coronel era visto como "juiz entre questões e disputas humanas", resolvendo casos de terra, dinheiro, família e até protegendo criminosos, transformando-os em instrumentos de sua força.

4. Impactos Sociais e Econômicos da República Oligárquica

A Política do Café com Leite e o sistema oligárquico tiveram profundos impactos no Brasil:

Concentração de Poder e Riqueza: O sistema favoreceu as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, resultando em uma concentração de poder e riqueza nas mãos de poucos.

Exclusão Social e Política: Grande parte da sociedade brasileira, especialmente as classes sociais mais baixas e outras regiões, foi excluída do processo político e econômico. A "democracia era uma mera ficção".

Dependência Econômica: A economia brasileira tornou-se extremamente vulnerável devido à forte dependência do café como principal produto de exportação. A falta de diversificação econômica aprofundou as desigualdades.

Estagnação Política e Econômica: O controle oligárquico e a dependência do café impediram um desenvolvimento político e econômico mais amplo para o Brasil.

Descontentamento Popular: A insatisfação com a política oligárquica cresceu entre a população, alimentando movimentos de contestação.

5. Movimentos de Contestações e Abalos no Sistema Oligárquico

Apesar da estabilidade aparente, a República Oligárquica foi um período turbulento, marcado por diversas revoltas que mostravam a insatisfação da população com as condições de vida.

Revoltas Rurais:

Guerra de Canudos (Bahia, 1896-1897): Liderada por Antônio Conselheiro, o movimento messiânico, coletivista e monarquista, que agregava famílias pobres do sertão baiano, foi considerado uma ameaça pelos governos federal e estadual, exigindo quatro expedições militares para ser vencido.

Guerra do Contestado (Paraná/Santa Catarina, 1912-1916): Camponeses se revoltaram contra a concentração de terras e problemas relacionados à construção de uma estrada de ferro, que desalojou parte da população e gerou desemprego. José Maria reuniu pessoas pregando o coletivismo, despertando o descontentamento das lideranças locais e do governo.

Cangaço (Sertão Nordestino, 1870-1940): Inicialmente ligado a interesses de coronéis, com o aumento da miséria, grupos como o de Lampião passaram a atuar de forma independente, sendo vistos por alguns como fora-da-lei e por outros como justiceiros.

Revoltas Urbanas:

Revolta da Vacina (Rio de Janeiro, 1904): Motivada pela higiene precária e pela vacinação obrigatória decretada por Oswaldo Cruz, a revolta também expressava a insatisfação com o desemprego, a fome e a demolição de cortiços em nome da modernização.

Revolta da Chibata (Rio de Janeiro, 1910): Marinheiros, liderados por João Cândido (o Almirante Negro), se revoltaram contra os castigos físicos (chibatadas). Apesar das promessas de fim dos castigos pelo presidente Hermes da Fonseca, muitas não foram cumpridas.

Movimentos Político-Militares:

Tenentismo (1922-1927): Movimento de jovens oficiais militares, descontentes com o governo, que buscaram reformas políticas e tiveram influência no fim do poder dos cafeicultores. Incluiu episódios como os "Dezoito do Forte" (Rio de Janeiro, 1922), a revolta em São Paulo (1924), e a Coluna Prestes (1924-1927), que percorreu vários estados incitando o povo contra o governo.

6. A Crise e o Fim da Política do Café com Leite

O modelo oligárquico começou a sofrer um progressivo desgaste a partir da década de 1920. A crescente insatisfação popular, o acirramento dos conflitos políticos, e a emergência de novos atores sociais (setores médios do Exército, setores urbanos) contribuíram para a fragilização das bases do pacto oligárquico.

A Crise de 1929, com a queda dos preços do café, expôs a fragilidade da economia brasileira baseada na monocultura e aumentou o descontentamento.

6.1. A Ruptura e a Revolução de 1930

O fim da Política do Café com Leite foi precipitado pela ruptura da aliança entre Minas Gerais e São Paulo. Em 1929, São Paulo tentou impor a candidatura de Júlio Prestes para a presidência, à revelia de Minas Gerais. Isso foi visto como uma tentativa paulista de monopolizar o poder político no país, correspondente ao seu potencial econômico, o que culminou na ruptura definitiva da aliança.

Eleições de 1930: O pleito eleitoral opôs Júlio Prestes (Partido Republicano Paulista - PRP) e Getúlio Vargas (Aliança Liberal - AL), um candidato gaúcho que não pertencia nem a São Paulo, nem a Minas Gerais.

A "Revolução": Vargas perdeu as eleições, mas a Aliança Liberal mobilizou os militares para a tomada do poder. O assassinato de João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, candidato a vice-presidente na chapa de Vargas, serviu como um gatilho para a Revolução de 1930, embora não tivesse relação política direta.

Tomada do Poder: O velório de João Pessoa atraiu apoio popular, levando os militares a exigirem a renúncia do então presidente Washington Luís e entregarem o poder a Getúlio Vargas, que assumiu provisoriamente e anulou a Constituição de 1891. A Revolução de 1930 marcou o fim da Política do Café com Leite e da alternância presidencial entre São Paulo e Minas Gerais no poder federal.

6.2. A Revolução Constitucionalista de 1932: Uma Reação Paulista

Com Vargas no poder provisoriamente e sem uma nova constituição, e com a nomeação de interventores para São Paulo que não correspondiam aos interesses da elite paulista, os paulistas iniciaram uma mobilização popular. Eles exigiam a escolha de um interventor alinhado com seus interesses, a formação de uma Assembleia Constituinte e a realização de eleições.

Estopim: Em 23 de maio de 1932, um confronto entre manifestantes paulistanos e partidários da Legião Revolucionária (que apoiava Vargas) resultou na morte de quatro jovens (Euclides Miragaia, Mário Martins, Dráusio Marcondes e Antonio de Camargo), cujas iniciais deram nome à sociedade secreta M.M.D.C..

Conflito Armado: Essas mortes foram o estopim para a Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas lutaram sozinhos contra o exército nacional por três meses, resultando em mais mortos do que a Segunda Guerra Mundial deixaria anos depois.

Resultado: A revolução terminou com a rendição dos paulistas e o compromisso de Vargas de lançar uma constituinte em 1934.

Debate sobre a Motivação da Revolução de 1932: Historiadores divergem sobre a verdadeira motivação. Alguns alegam que foi para pressionar o governo a organizar uma Assembleia Constituinte, enquanto outros afirmam que foi uma luta da elite paulista pela retomada do poder, usando a constituição como argumento mobilizador das massas.

7. O Legado e as Repercussões Atuais das Oligarquias

A Política do Café com Leite e o coronelismo deixaram um legado duradouro na política brasileira:

Consolidação do Poder Oligárquico: O sistema consolidou o poder das oligarquias, que dominaram a política nacional por décadas e, de certa forma, ainda exercem protagonismo.

Influência no Desenvolvimento Regional: A política beneficiou o Sudeste de maneira evidente, com o capital acumulado do café em São Paulo sendo investido na industrialização do estado. Embora ofuscados, estados "periféricos" também se beneficiaram da autonomia política e da manutenção de suas elites locais no poder.

Permanência da "Velha Política": Jullyana Luporini de Souza, pesquisadora da FFLCH-USP, ressalta que, embora tenha havido mudanças significativas na política brasileira, "a lógica dos interesses da terra continuam atuais". O conflito envolvendo terra, poder econômico e sustentação de uma arquitetura política que favorece os grandes proprietários e seus interesses ainda pode ser observado no Congresso Nacional. A "política dos conchavos" continua exercendo seu papel no controle dos territórios e das riquezas do Brasil, principalmente através do poder legislativo.

Novas Roupegens do Coronelismo: Com o fim da ditadura militar em 1988 e a promulgação da Constituição Federal, os "grandes oligarcas ou coronéis" tornaram-se figuras com uma "nova roupagem" – os caciques.

Caciquismo: Semelhante ao coronelismo e caudilhismo, o caciquismo difere na agressividade. O cacique político é o chefe político local que domina seu eleitorado pela emoção (como o caudilho), mas controla a quantidade de votos por zona eleitoral (e não por área rural, como o coronel), agindo ao cortar verbas e trabalhos da máquina estatal para determinada zona eleitoral.

Coronelismo Eletrônico: Uma categoria que transporta o coronelismo para a realidade da transição econômica e tecnológica do fim do século XX e da transição política do Brasil. Consiste na intermediação clientelista de uma rede de relações entre instâncias locais e nacionais. O "coronel" angaria verbas públicas de publicidade governamental, aproveita instalações de retransmissoras por prefeituras, e se beneficia da afiliação a grandes grupos midiáticos, oferecendo capilaridade e apoio político. Essa atuação, fruto da incapacidade de competir com conteúdo qualificado, permite o domínio sobre espaços de debate público e o controle do acesso à informação pelo eleitorado, comprometendo o exercício da cidadania e fragilizando a democracia. O "coronelismo eletrônico de novo tipo" apropria-se de rádios comunitárias por políticos profissionais para fortalecer bases eleitorais, instrumentalizando a radiodifusão em prol de interesses particulares.

Perguntas Frequentes (FAQs)

Para facilitar seu entendimento e preparar-se para exames, confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre o tema:

1. O que foi a Política do Café com Leite? A Política do Café com Leite foi um acordo político durante a República Velha (1889-1930) que garantia a alternância de presidentes da República entre as oligarquias de São Paulo (produtora de café) e Minas Gerais (produtora de leite). Ela estava inserida na Política dos Governadores e visava estabilizar a política nacional e beneficiar as elites agroexportadoras de café.

2. Como as oligarquias controlavam o poder na Primeira República? As oligarquias exerciam controle através de um sistema complexo que incluía:

A Política dos Governadores, onde o governo federal apoiava os governadores estaduais em troca de apoio político e controle eleitoral local.

O Coronelismo, onde líderes locais (coronéis) controlavam o voto de suas regiões por meio do "voto de cabresto" (coerção ou troca de favores) e a formação de "currais eleitorais".

A Comissão Verificadora de Poderes, que validava as eleições e podia "degolar" (impedir a posse) de opositores.

A ausência de partidos políticos verdadeiros em nível nacional, favorecendo coalizões para eleições presidenciais e barganhas por recursos.

3. Quais eram os principais impactos da Política do Café com Leite na sociedade e economia brasileiras? Os principais impactos foram:

Concentração de poder e riqueza nas mãos das oligarquias paulista e mineira.

Exclusão da maioria da população e de outras regiões do país do processo político.

Forte dependência econômica do café, tornando o Brasil vulnerável às flutuações do mercado internacional, como evidenciado pela Crise de 1929.

Estagnação política e econômica em termos de diversificação e desenvolvimento para o país como um todo.

Aprofundamento das desigualdades sociais, com a expansão da fronteira agrícola e expulsão de pequenos produtores.

4. Quem eram os "coronéis" e qual seu papel? Os "coronéis" eram, em geral, fazendeiros ricos ou pessoas de posses (comerciantes, chefes políticos locais) que exerciam controle político e social em suas regiões. Seu poder vinha da posse de terras e de relações de dependência com a população local. Eles eram intermediários entre o poder público e a população, garantindo votos para os governadores estaduais e, em troca, recebendo autonomia para gerir os assuntos locais e benefícios.

5. Quando e como a Política do Café com Leite chegou ao fim? A Política do Café com Leite chegou ao fim com a Revolução de 1930. Fatores como a crescente insatisfação popular, o acirramento dos conflitos políticos, a Crise de 1929 (que impactou o setor cafeeiro) e, principalmente, a ruptura da aliança entre São Paulo e Minas Gerais (quando São Paulo tentou impor a candidatura de Júlio Prestes) levaram ao levante. A Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, mobilizou militares e, após o assassinato de João Pessoa, Vargas assumiu o poder, encerrando a alternância presidencial.

6. Houve "quebras" na Política do Café com Leite antes de 1930? Sim, ocorreram períodos em que a alternância direta entre presidentes paulistas e mineiros foi interrompida, sinalizando abalos no sistema:

Hermes da Fonseca (gaúcho, 1910-1914): Representou uma "primeira quebra" na alternância. Sua eleição resultou de uma aliança contra as pretensões paulistas de prolongar sua permanência no poder.

Epitácio Pessoa (paraibano, 1919-1922): Foi outra "quebra" no sistema de alternância direta, escolhido como resultado de um acordo entre grandes e médios estados, com o apoio de Minas contra as pretensões paulistas. Essas "quebras" demonstram que a aliança não era tão monolítica quanto muitas vezes retratada, e que outros estados e atores (como o Exército) também tinham influência nas disputas presidenciais.

7. A "Revolução de 1930" foi realmente uma revolução? A historiografia debate essa questão. Boris Fausto, por exemplo, questiona se o movimento de 1930 foi uma "revolução", já que não foram processadas mudanças estruturais profundas na sociedade. Ele propõe caracterizá-lo como o resultado de conflitos intraoligárquicos, fortalecidos por movimentos militares dissidentes, buscando golpear a hegemonia da burguesia cafeeira. Viscardi, por sua vez, a vê como uma reação armada a um jogo sucessório, um capítulo de instabilidade do modelo oligárquico, e não necessariamente o rompimento com o pacto oligárquico, mas sim um esforço para resgatá-lo.

8. Qual a diferença entre Coronelismo, Mandonismo e Clientelismo?

Mandonismo: É a forma mais ampla de domínio pessoal e arbitrário exercido por um "mandão" sobre a população, geralmente ligada à posse de terra. É uma característica da política tradicional.

Coronelismo: É um aspecto específico e datado do mandonismo local brasileiro, florescendo com a República. Victor Nunes Leal o define como um compromisso entre o poder público (Estado) e os chefes locais ("coronéis"), onde o voto é moeda de troca.

Clientelismo: É um fenômeno de dependência e troca de favores entre um "patrão" (o coronel) e seus "clientes" (os dependentes), onde o voto ou apoio é trocado por benefícios como emprego, comida, proteção.

9. A Política do Café com Leite ainda tem repercussões hoje? Embora o Brasil tenha passado por significativas transformações políticas e sociais, a lógica dos interesses da terra e a influência de grupos oligárquicos ainda podem ser percebidas. O que se observa é uma permanência da "velha política" de conchavos e o controle de territórios e riquezas por elites, principalmente através do poder legislativo. Formas contemporâneas de poder, como o caciquismo e o coronelismo eletrônico, são vistas como novas roupagens da concentração de poder midiático e político, perpetuando a instrumentalização da radiodifusão e o controle de informações em prol de interesses particulares.

Termos Chave para Otimização de Busca (SEO)

Política do Café com Leite

República Oligárquica

República Velha

Coronelismo

Oligarquias Regionais

Voto de Cabresto

Política dos Governadores

Revolução de 1930

Revolução Constitucionalista de 1932

Oswaldo Cruz

M.M.D.C.

Getúlio Vargas

História do Brasil

Concursos Públicos História

Federalismo Brasil

Mandonismo

Clientelismo

Caciquismo

Coronelismo Eletrônico

Crise de 1929 no Brasil

Victor Nunes Leal

Constituição de 1891

Guarda Nacional

Tenentismo

Guerra de Canudos

Guerra do Contestado

Revolta da Vacina

Revolta da Chibata

Cangaço

João Pessoa

Júlio Prestes

Questões:

Qual era o objetivo principal da política do café com leite durante a República Velha no Brasil?

A) Promover a diversificação da economia nacional.

B) Consolidar o poder das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais.

C) Estimular a industrialização em todas as regiões do país.

D) Expandir a produção agrícola em todo o território brasileiro.

Como as oligarquias do café com leite controlavam a política nacional durante a República Velha?

A) Através da promoção da democracia direta.

B) Por meio da manipulação do voto de cabresto.

C) Com a implementação de eleições livres e justas.

D) Utilizando o sistema de representação proporcional.

Quais foram alguns dos impactos sociais e econômicos da política do café com leite no Brasil?

A) Redução das desigualdades sociais e diversificação da economia.

B) Fortalecimento da classe trabalhadora e diminuição da dependência econômica.

C) Aumento das desigualdades sociais e manutenção da dependência econômica do país.

D) Promoção do desenvolvimento sustentável e expansão da infraestrutura.

Gabarito:

B) Consolidar o poder das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais.

B) Por meio da manipulação do voto de cabresto.

C) Aumento das desigualdades sociais e manutenção da dependência econômica do país.