10/03/2024 • 15 min de leitura

Atualizado em 26/07/2025Segundo Reinado: O abolicionismo e a Lei Áurea

Segundo Reinado: O Abolicionismo e a Lei Áurea – Uma Análise Abrangente para Estudantes

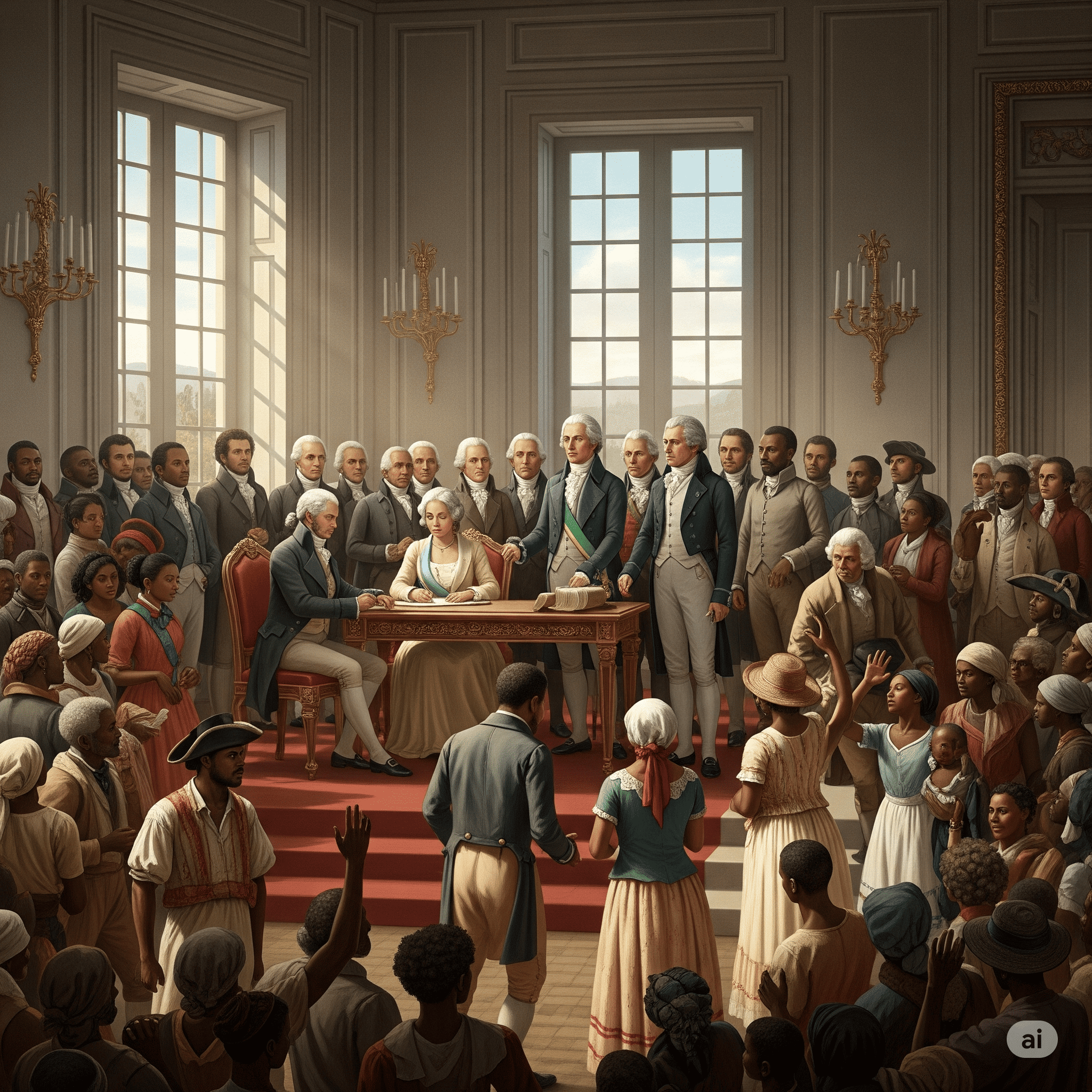

A abolição da escravatura no Brasil é um dos eventos mais cruciais e, por vezes, mal compreendidos da nossa história. Longe de ser um ato isolado de benevolência, a Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, foi o culminar de um longo e complexo processo, marcado por pressões internas e externas, intensas mobilizações sociais e uma profunda resistência dos próprios escravizados. Este material de apoio visa desmistificar a narrativa tradicional, oferecendo uma compreensão didática e aprofundada sobre o abolicionismo e a Lei Áurea no contexto do Segundo Reinado.

1. O que foi o Abolicionismo e a Lei Áurea?

Para iniciar, é fundamental entender os conceitos centrais:

Abolicionismo no Brasil refere-se à história dos movimentos e discussões que buscaram a erradicação da escravidão, estendendo-se por todo o período imperial e adquirindo relevância a partir de 1850. A campanha abolicionista intensificou-se a partir de 1870, tornando-se verdadeiramente popular e culminando na Lei Áurea. Envolveu diversas classes sociais, incluindo profissionais liberais, estudantes, jornalistas, advogados, intelectuais, operários, e, fundamentalmente, os próprios escravizados.

A Lei Áurea, oficialmente Lei Imperial nº 3.353, foi o documento legal que determinou a abolição definitiva e imediata da escravatura em todo o território brasileiro. Assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, ela libertou aproximadamente 720 mil escravizados, sem prever qualquer indenização aos antigos proprietários.

É importante ressaltar que a Lei Áurea não foi um ato pacífico ou unilateral das elites brasileiras, mas sim uma resposta a crescentes tensões populares e resistências à escravidão.

2. Contexto Histórico: O Brasil Império e a Escravidão

A escravidão foi uma instituição profundamente enraizada na história do Brasil por mais de 300 anos. Desde o período colonial, e especialmente no Império, a sociedade e a economia brasileiras dependiam largamente do trabalho escravo.

A Posição da Escravidão na Sociedade Brasileira

Estrutura Social e Econômica: A escravidão era vista como uma instituição natural, necessária e legítima, integrada à rotina e aos costumes. Uma sociedade intensamente desigual dependia do escravo para se manter.

Alcance da Escravidão: Não apenas grandes fazendeiros de açúcar e café possuíam escravos. Pequenos fazendeiros, comerciantes, burocratas urbanos, padres, ordens religiosas e até mesmo libertos e escravos possuíam outros escravos. Isso demonstra como o escravismo estava profundamente arraigado na sociedade brasileira.

População Escrava: De acordo com o censo de 1872, o único no período imperial, a população escrava representava 15,24% da população total do Brasil. No entanto, negros e pardos em geral representavam 58% desse total, mostrando que a maior parte da população negra e parda já era livre antes de 1888.

3. As Leis Abolicionistas: O Caminho "Gradual" para a Liberdade

O processo de abolição da escravatura no Brasil foi gradual, intensificando-se a partir da segunda metade do século XIX. Essa transição foi moldada por pressões externas, como a exigência britânica, e internas, como as crescentes revoltas de escravos e a emergência do movimento abolicionista. A ideia das elites era promover uma abolição controlada, por meio de leis, para evitar uma revolução social, como ocorrera no Haiti.

A Lei Eusébio de Queirós (1850)

Considerada o marco inicial do processo gradual, a Lei Eusébio de Queirós, promulgada em 4 de setembro de 1850, vetou a entrada de escravos africanos no Brasil e criminalizou quem a infringisse.

Pressão Britânica: Essa lei foi uma resposta direta às pressões do Reino Unido, especialmente após a lei Bill Aberdeen de 1845, que dava à marinha britânica o direito de aprisionar navios negreiros, mesmo em águas territoriais brasileiras. Incidentes e ameaças de bloqueio de portos brasileiros forçaram o Império a agir.

Consequências Imediatas: Paradoxalmente, a lei inicialmente provocou um aumento significativo no comércio de escravos, devido à antecipação das compras, e uma grande elevação nos preços dos cativos. Contudo, a repressão governamental foi intensa, e o tráfico de escravos africanos foi zerado em 1856.

Mudanças Sociais: O fim do tráfico levou a uma progressiva substituição de escravos por imigrantes europeus assalariados no mercado de trabalho.

A Lei do Ventre Livre (1871)

Aprovada em 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre declarava livres todos os filhos de mulheres escravas nascidos no Brasil a partir daquela data.

"Ingênuos" e Condições da Liberdade: Os filhos de escravas, chamados de "ingênuos", permaneciam sob o poder dos senhores de suas mães. O senhor tinha duas opções:

Mantê-los até os 21 anos, sem indenização, para utilizar seus serviços.

Libertá-los aos 8 anos, recebendo uma indenização de 600 mil-réis do Estado.

Eficácia Limitada: Na prática, muitos "ingênuos" continuaram a ser tratados como escravos, e a indenização prometida aos fazendeiros raramente foi fornecida. A Lei Rio Branco (nome popular da Lei do Ventre Livre, em referência ao Visconde do Rio Branco que a propôs) expôs as mazelas da escravidão na imprensa.

Atuação Abolicionista: Essa lei abriu espaço para a atuação de abolicionistas na Justiça, que vasculhavam registros em busca de irregularidades para libertar escravos.

A Lei dos Sexagenários (1885)

Promulgada em 28 de setembro de 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários, concedia a liberdade aos escravos com 60 anos ou mais.

Condições Restritivas: A lei impunha condições rígidas: escravos entre 60 e 65 anos deveriam prestar serviços por mais 3 anos aos seus senhores, e os libertos eram proibidos de se mudar da cidade por 5 anos.

Impacto Reduzido: Poucos escravos alcançavam essa idade, e os que o faziam já estavam em condições precárias para se sustentar e competir com imigrantes europeus. Abolicionistas consideraram-na um retrocesso, pois visava frear o avanço da causa. No entanto, fazendeiros que haviam burlado o censo de 1872 e aumentado a idade de seus escravos podiam, paradoxalmente, ter escravos jovens e robustos libertos por esta lei.

4. A Intensificação do Movimento Abolicionista e as Formas de Resistência

A década de 1880 foi marcada por uma escalada sem precedentes na luta contra a escravidão, tanto por parte dos escravizados quanto do crescente movimento abolicionista.

Formas de Resistência dos Escravizados

Os escravos nunca foram passivos diante da opressão. Suas formas de resistência eram diversas e visavam desde a conquista da liberdade até a imposição de limites à tirania dos senhores.

Resistência nos Navios Negreiros: A resistência começava no próprio embarque na África, com alto risco de revoltas a bordo dos navios.

Revoltas Violentas: Muitos levantes ocorreram, frequentemente direcionados a senhores e feitores, podendo resultar em suas mortes.

Bahia (1807, 1814): Escravos haussás planejavam dominar Salvador e atacar igrejas. Outra revolta em 1814 levou à destruição de propriedades e vilas.

Campinas (1832): Autoridades descobriram um grande plano de revolta em 15 fazendas, onde escravos planejavam matar seus senhores.

Engenhos (fim do séc. XIX): Casos de recusa coletiva ao trabalho, mesmo sob castigo, e confrontos fatais com feitores por exigências como trabalho dominical.

Fugas (Individuais e Coletivas): Tornaram-se uma estratégia comum, especialmente nas décadas de 1870 e 1880, motivadas e incentivadas pelo movimento abolicionista. Muitos buscavam camuflagem em grandes cidades ou refúgio em quilombos.

Caifazes: Em São Paulo, o grupo abolicionista "caifazes" promovia fugas em massa, instalando milhares de escravos no Quilombo do Jabaquara, em Santos.

Quilombos: Eram agrupamentos de escravos fugidos, funcionando como esconderijos ou acampamentos militarizados. Mantinham relações comerciais com outros quilombos e pessoas livres, sobrevivendo da agricultura, da caça ou de ataques a fazendas e viajantes.

Exemplos Notáveis: Quilombo dos Palmares (o maior da história, com 20 mil habitantes, que resistiu a ataques por décadas), Quilombo do Jabaquara, Quilombo do Leblon (no Rio de Janeiro, patrocinado por abolicionistas).

Outras Formas de Desobediência: Incluíam suicídios, abortos (para evitar que os filhos nascessem escravos), e a simples desobediência e execução inadequada do trabalho.

A Campanha Abolicionista Organizada

O movimento abolicionista ganhou força notável na década de 1880, com a causa sendo abraçada por diferentes classes sociais.

Associações e Clubes: Surgiram sociedades abolicionistas por todo o país, como a Sociedade Abolicionista Dois de Julho (Bahia, 1852) e a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão (Rio de Janeiro, 1880), esta última fundada por figuras como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. Em 1883, foi fundada a Confederação Abolicionista, intensificando o ativismo em espaços públicos.

Lideranças Proeminentes:

Joaquim Nabuco: Político e jornalista, fundou o jornal O Abolicionista. Embora considerado moderado, ele via a escravidão como um crime e obstáculo ao progresso do país.

José do Patrocínio: Abolicionista radical, defendia a participação popular nas ruas.

Luís Gama: Ex-escravo, advogado autodidata, foi um dos maiores heróis da causa, responsável pela libertação judicial de mais de mil cativos. Sua obra foi "soterrada" pela elite dirigente após a abolição, num ato de "apagamento da memória negra".

André Rebouças: Engenheiro e abolicionista que, junto com Nabuco, tinha relações com o Quilombo do Leblon.

Outros: Dantas, Rui Barbosa (deputado que propôs a Lei dos Sexagenários e depois ministro da Fazenda).

Imprensa Engajada: Jornais como O Abolicionista e a Revista Ilustrada serviram de modelo para outras publicações antiescravistas.

Maçonaria: Teve participação destacada, com quase todos os principais líderes da abolição sendo maçons, incluindo José Bonifácio, Eusébio de Queirós, Visconde do Rio Branco, Luís Gama, Antônio Bento, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Silva Jardim e Rui Barbosa.

Abolição em Províncias: Em 1884, Ceará e Amazonas aboliram a escravidão em seus territórios, aumentando a pressão sobre as autoridades imperiais.

O Exército e o Clima de Guerra Civil: O Exército Brasileiro recusou-se publicamente a ser utilizado na captura de fugitivos. A crescente pressão e o temor de uma guerra civil (como a Guerra de Secessão nos EUA) deram força à abolição.

5. A Lei Áurea: O Decreto da Liberdade

A aprovação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 foi um evento de velocidade e intensidade sem precedentes, reflexo de uma sociedade que não mais aceitava a escravidão.

O Papel da Princesa Isabel

A Princesa Isabel, filha do Imperador D. Pedro II, assumiu a regência do Império pela terceira vez em 1887, devido à viagem de seu pai à Europa para tratar de sua saúde. Sua participação na política brasileira era geralmente limitada, e seu envolvimento com a causa abolicionista era considerado tímido por alguns historiadores. No entanto, ela era católica fervorosa e abolicionista convicta.

Manobra Política: Decidida a romper com o acordo tácito da abolição gradual, Isabel agiu politicamente para derrubar o primeiro-ministro, Barão de Cotegipe, um forte defensor dos interesses escravocratas. Em março de 1888, usando um incidente de segurança, Isabel exigiu a demissão do chefe de polícia; a recusa de Cotegipe levou à sua renúncia.

Apoio Político: Com um novo primeiro-ministro, João Alfredo, alinhado com as ideias abolicionistas, Isabel obteve o respaldo político que lhe faltava.

Intenções Pessoais: Uma carta rara de Princesa Isabel, datada de 11 de agosto de 1889, endereçada ao Visconde de Santa Victoria (Visconde de Mauá), revela suas intenções de ir além da mera abolição. Ela planejava indenizar os escravos libertos e assentá-los em terras próprias, para que pudessem produzir seu sustento, realizando uma "grande e verdadeira reforma agrária". Ela também expressava o desejo de "libertar as mulheres dos grilhões do cativeiro doméstico" através do Sufrágio Feminino. Esse plano, no entanto, corria grandes riscos com os escravocratas e militares, e o sigilo era fundamental. A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, poucos dias antes do planejado início dos procedimentos (20 de novembro de 1889), frustrou essa iniciativa.

A Aprovação em Tempo Recorde

O projeto de lei que aboliria a escravidão foi enviado pelo governo imperial ao Parlamento numa terça-feira, aprovado pelos deputados na quinta-feira e pelos senadores no domingo. A princesa Isabel o sancionou imediatamente, e o Rio de Janeiro, capital do Império, explodiu em festa.

Oposição e Argumentos: Embora a aprovação não tenha sido unânime, o grupo de parlamentares contrários era reduzido. Defensores dos fazendeiros do café, eles previam a ruína da agricultura e da economia nacional devido ao fim abrupto do trabalho escravo. Argumentavam que a lei era inconstitucional, pois a Constituição e as leis civis reconheciam o escravo como propriedade, e questionavam a destruição de "direitos adquiridos" sem indenização. Também levantavam "argumentos humanitários" sobre a sorte dos libertados sem preparo para uma "ocupação honesta".

Argumentos Abolicionistas: Os abolicionistas, como o senador Dantas, rebatiam as profecias catastrofistas, argumentando que a diminuição do trabalho escravo nos 17 anos anteriores (pelas Leis do Ventre Livre e Sexagenários) havia sido acompanhada de aumento da riqueza e produção. O senador João Alfredo defendia a abolição como uma medida prudente para evitar uma guerra civil.

A Lei Áurea em Si: O texto da Lei Áurea é sucinto, composto por apenas dois artigos:

Art. 1°: "É declarada extincta desde a data desta lei a escravidão no Brazil".

Art. 2°: "Revogam-se as disposições em contrário".

Ausência de Indenização aos Proprietários: Apesar das pressões dos escravocratas por indenização, o governo não cedeu. O Império enfrentava uma crise econômica pós-Guerra do Paraguai, e o movimento abolicionista havia convencido a sociedade de que indenizar proprietários de pessoas escravizadas seria "inadmissível". O Ministro da Fazenda Rui Barbosa, inclusive, determinaria a destruição de documentos relacionados à escravidão em 1890 para impedir futuras indenizações.

Documento Original: O documento original da Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel, encontra-se no acervo do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro.

6. Pós-Abolição: A Inconclusão da Liberdade

A euforia inicial pela assinatura da Lei Áurea logo deu lugar a um cenário desanimador para os ex-escravizados. A abolição, embora representasse uma conquista ética e humanitária, revelou-se problemática pela falta de amparo estatal.

Falta de Integração e Marginalização

Nenhuma Assistência Governamental: O governo republicano, que assumiu o poder um ano e meio após a Lei Áurea, não organizou nenhum programa de integração para os libertos. Eles não receberam terras, apoio financeiro, educação ou emprego.

Consequências Imediatas: Muitos ex-escravos foram forçados a abandonar as fazendas e migrar para as cidades, buscando novas colocações, que eram precárias e difíceis. A miséria tornou-se comum, e houve desorganização social nos serviços agrícolas.

Racismo Estrutural: A sociedade dominante branca permaneceu impregnada de racismo, e a discriminação se manifestava em todos os níveis. A vasta maioria dos libertos permaneceu marginalizada e desprovida de acesso à saúde, educação, formação profissionalizante e exercício da cidadania. A relação mestre/escravo se transformou em branco/negro, ambas hierarquizadas.

Criminalização da População Negra: Pouco antes da abolição, estados aprovaram leis que, veladamente, marginalizavam a população negra, proibindo práticas culturais como o samba e a capoeira, com o objetivo de controlar a população negra livre.

Favelização: A política higienista das cidades empurrou a população negra para fora dos centros urbanos, sendo a gênese do processo de favelização.

O "Apagamento da Memória Negra": A decisão de Rui Barbosa, então Ministro da Fazenda, de destruir todos os livros de matrícula e documentos referentes à escravidão em 1890, visava impedir a indenização aos ex-proprietários de escravos. No entanto, essa ação também é vista por pesquisadores como um fator crucial para o "apagamento da memória negra" e a perpetuação do desrespeito aos grupos negros no Brasil. Figuras como Luiz Gama, defensor incansável da liberdade, tiveram sua obra "soterrada" para que o discurso abolicionista radical não passasse para as gerações futuras.

O Legado da Abolição Incompleta

Apesar da emancipação jurídica, a Lei Áurea não construiu condições de reparação ou de igualdade para negros e negras. A liberdade concedida não estava embasada em direitos sociais e de igualdade, o que gerou repercussões duradouras.

Democracia Racial e Precarização: O racismo brasileiro atua construindo uma universalidade que invisibiliza a contribuição negra, baseada no mito da democracia racial. A precarização, segregação e desigualdade têm cor no Brasil, sendo majoritariamente negra. O racismo dinamiza as estruturas de dominação, naturalizando a precarização de parte da classe trabalhadora e rebaixando salários.

Luta Contínua: A pós-abolição foi o início de um longo e árduo processo de luta dos negros por direitos, dignidade, reconhecimento e inclusão, que ainda não está concluído. O Brasil só criou uma lei antirracismo na década de 1950, e as cotas raciais em universidades só se tornaram políticas federais em 2012, mais de 120 anos após a abolição.

Dívida Social: A questão historiográfica permanece ligada ao problema social e político da superação da escravidão na sociedade brasileira, elevando a questão das cotas, do combate ao racismo e da necessidade de reparação como fundamentais. O Estado brasileiro tem um dever de reparação à população negra, especialmente considerando que a maioria dos escravizados no século XIX o foi ilegalmente.

7. Legados e Reflexões

A abolição da escravatura no Brasil foi um processo de grande complexidade, onde a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, representou um ponto final jurídico a um regime de séculos. Contudo, a análise histórica mostra que essa liberdade foi concedida sem as estruturas de apoio necessárias para a plena integração dos ex-escravizados na sociedade.

A Lei Áurea encerrou formalmente o trabalho escravo, mas não desmantelou o latifúndio nem construiu condições de reparação ou igualdade para a população negra. O Estado capitalista brasileiro, desde o início, atuou na criminalização da população negra e na naturalização da desigualdade social, resultando na precarização, segregação e na persistência do racismo estrutural que ainda hoje afeta majoritariamente os negros no Brasil. A luta pela cidadania plena e pela superação da dívida social herdada da escravidão continua sendo uma tarefa da nação.

Questões:

Qual foi a lei que oficialmente aboliu a escravidão no Brasil durante o Segundo Reinado?

a) Lei do Ventre Livre.

b) Lei dos Sexagenários.

c) Lei Áurea.

d) Lei Eusébio de Queirós.

Quem assinou a Lei Áurea, declarando a abolição da escravidão no Brasil?

a) Dom Pedro II.

b) Princesa Isabel.

c) Francisco Solano López.

d) José Bonifácio de Andrada e Silva.

Qual foi uma das leis anteriores à abolição que contribuiu para o fim gradual da escravidão no Brasil?

a) Lei do Ventre Livre.

b) Lei Áurea.

c) Lei dos Sexagenários.

d) Lei dos Escravos Libertos.

Gabarito:

c) Lei Áurea.

b) Princesa Isabel.

a) Lei do Ventre Livre.